音が紡ぐ女王ステと王ステの歴史

に関するその他の体験

-

26.2.13 思いだす

舞台『虚の王:‖』感想ポストまとめ

舞台「虚の王:‖」を観劇いただいた方の感想まとめ

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

26.2.6

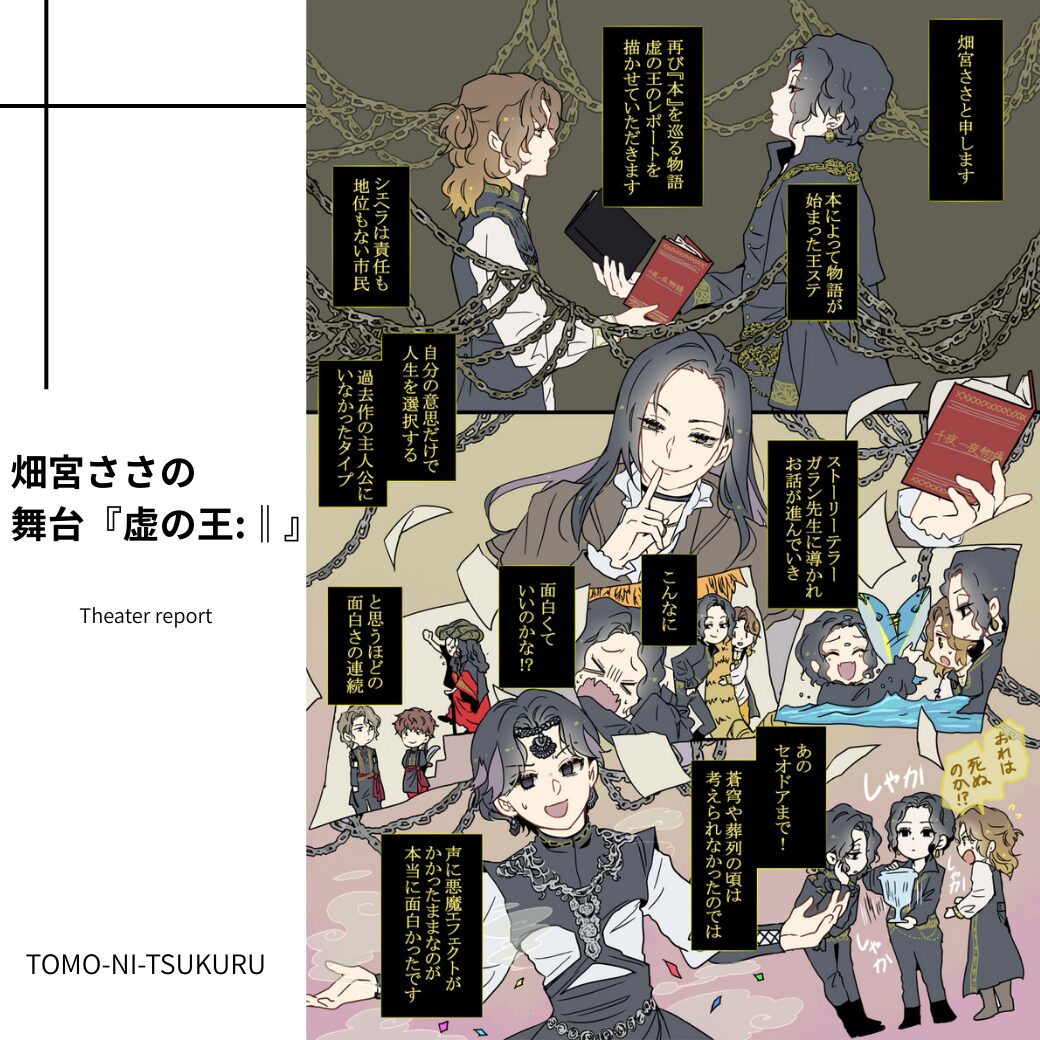

畑宮ささの舞台「虚の王:‖」参列レポート

彼の生を見届けた者としてーー観客が語る『虚の王:‖』

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

26.1.30 思いだす

女王輪舞配信中!ジャックシリーズ徹底解説!

「女王ステ」ジャックシリーズを徹底解説いたします!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

26.1.19

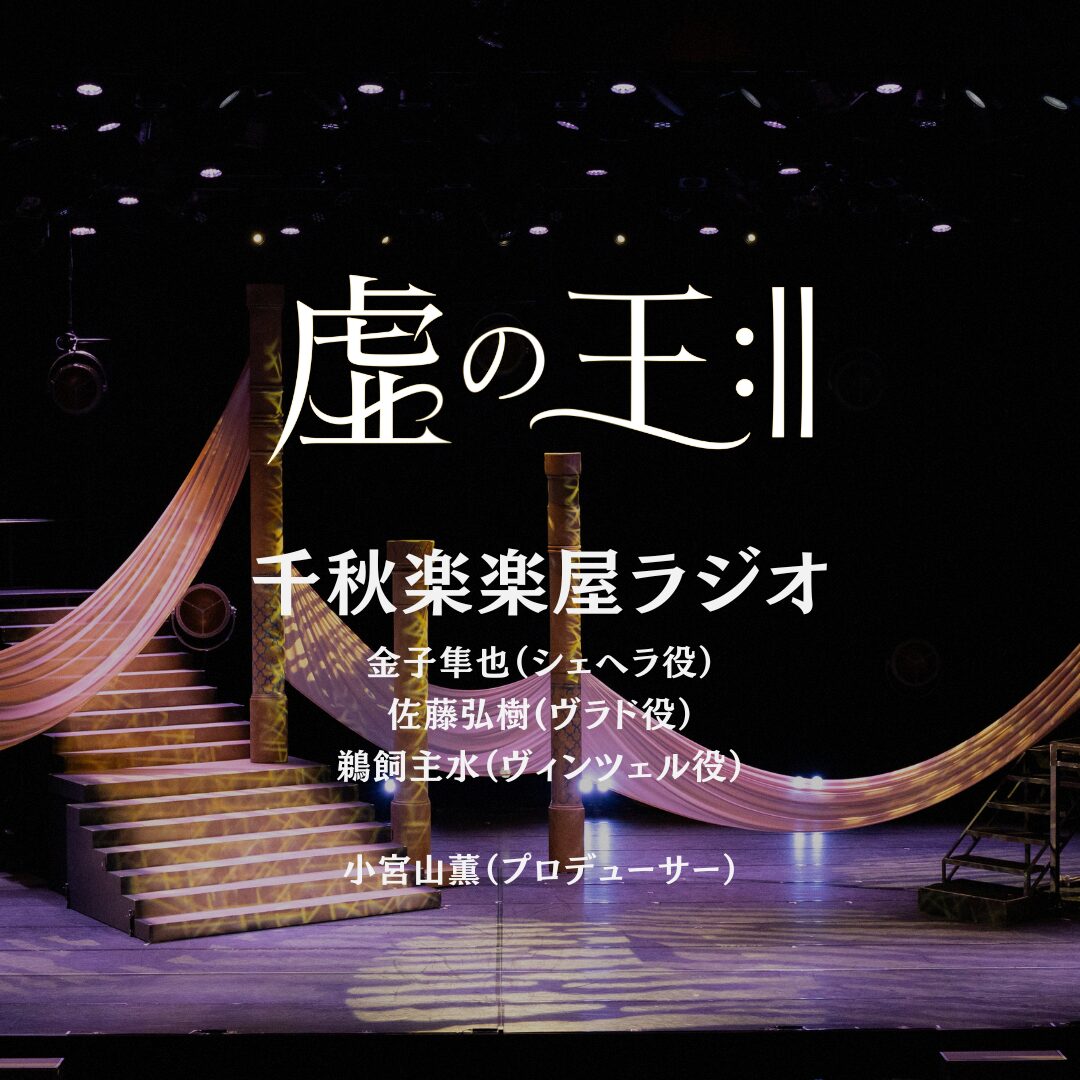

舞台「虚の王:‖」千秋楽 楽屋ラジオ

千秋楽直後の想いが詰まったラジオです!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.11.27 思いだす

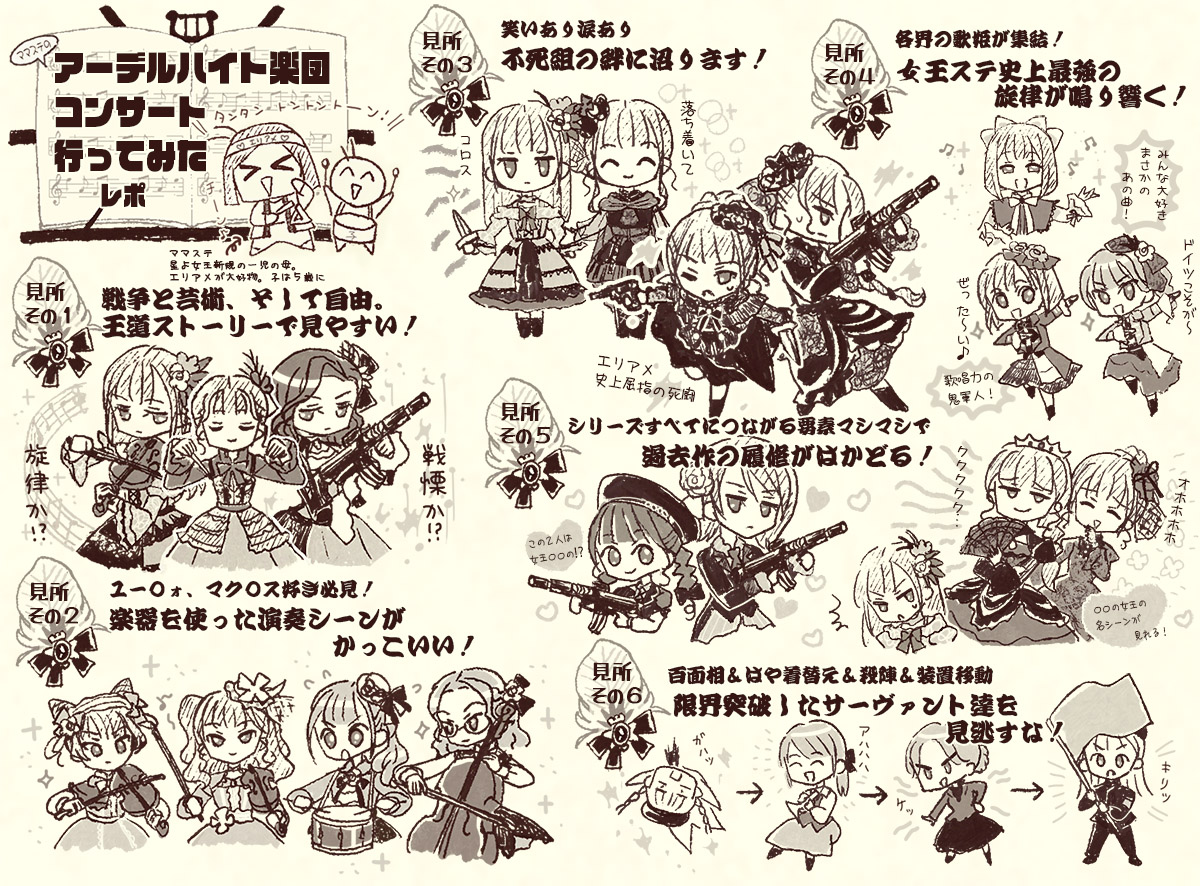

ママステの「女王旋律」観劇レポート

アーデルハイト楽団コンサート行ってみた!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.11.26 思いだす

「女王旋律」感想ポストまとめ

「女王旋律」を観劇いただいた方の感想まとめ

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.11.19 語りあう

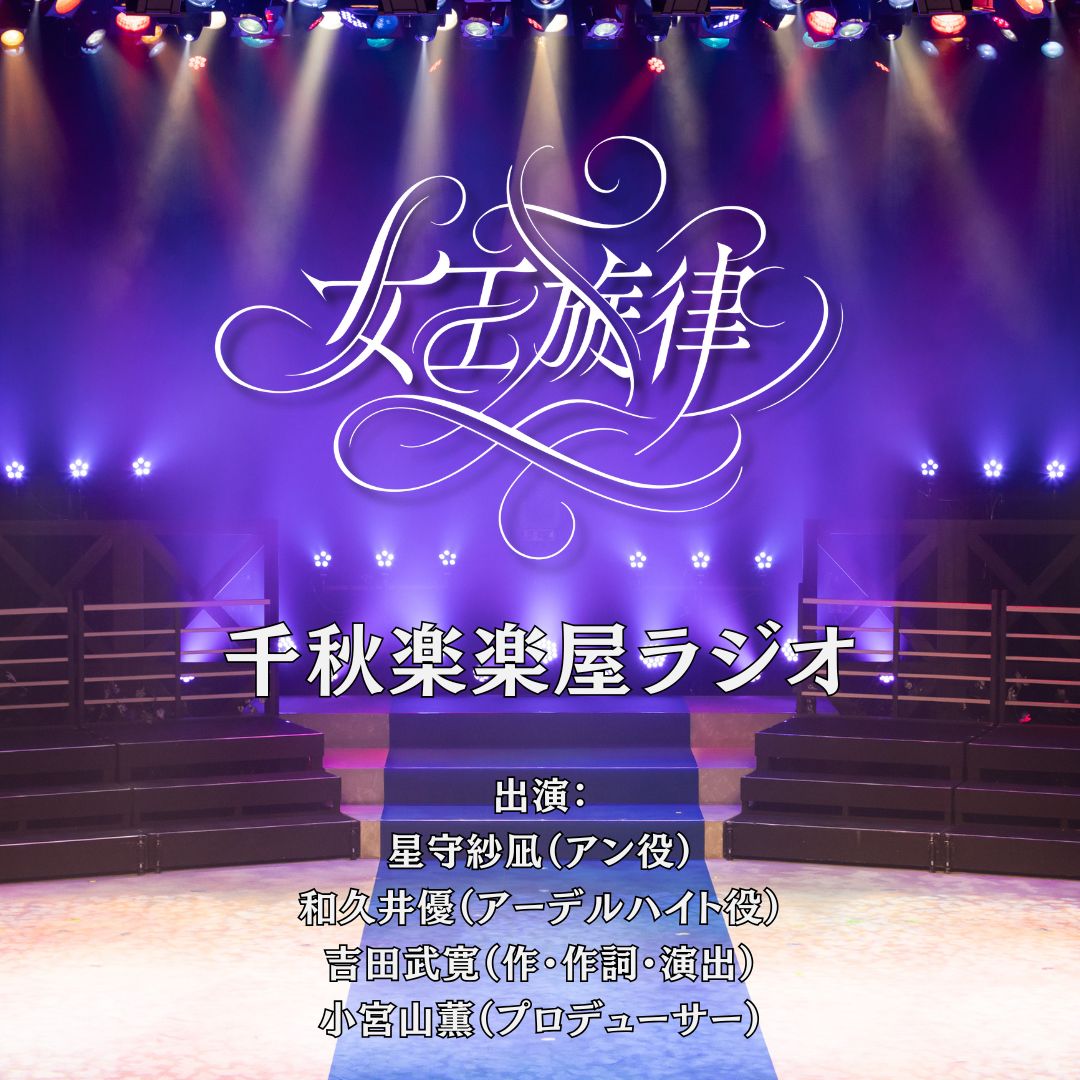

「女王旋律」千秋楽 楽屋ラジオ

星守紗凪、和久井優の役に込めた思いを語る

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.10.28 思いだす

『王ステ』FAN ART COLLECTIO...

『王ステ』シリーズ5周年を記念したFA特集!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.10.23 思いだす

シリーズを支えたキャスト&クリエイター陣が語...

『王ステ』5周年記念──キャスト&クリエイターからメッセージが到着!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.10.13 思いだす

劇場以外でも楽しめる“王ステ体験”まとめ!

『王ステ』5周年記念──シリーズをもっと楽しむための完全ガイド!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.9.26 待ちのぞむ

「女王ステ」アンの変遷を追って──

アンを演じ続けてきた星守紗凪ロングインタビュー

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.8.12 思いだす

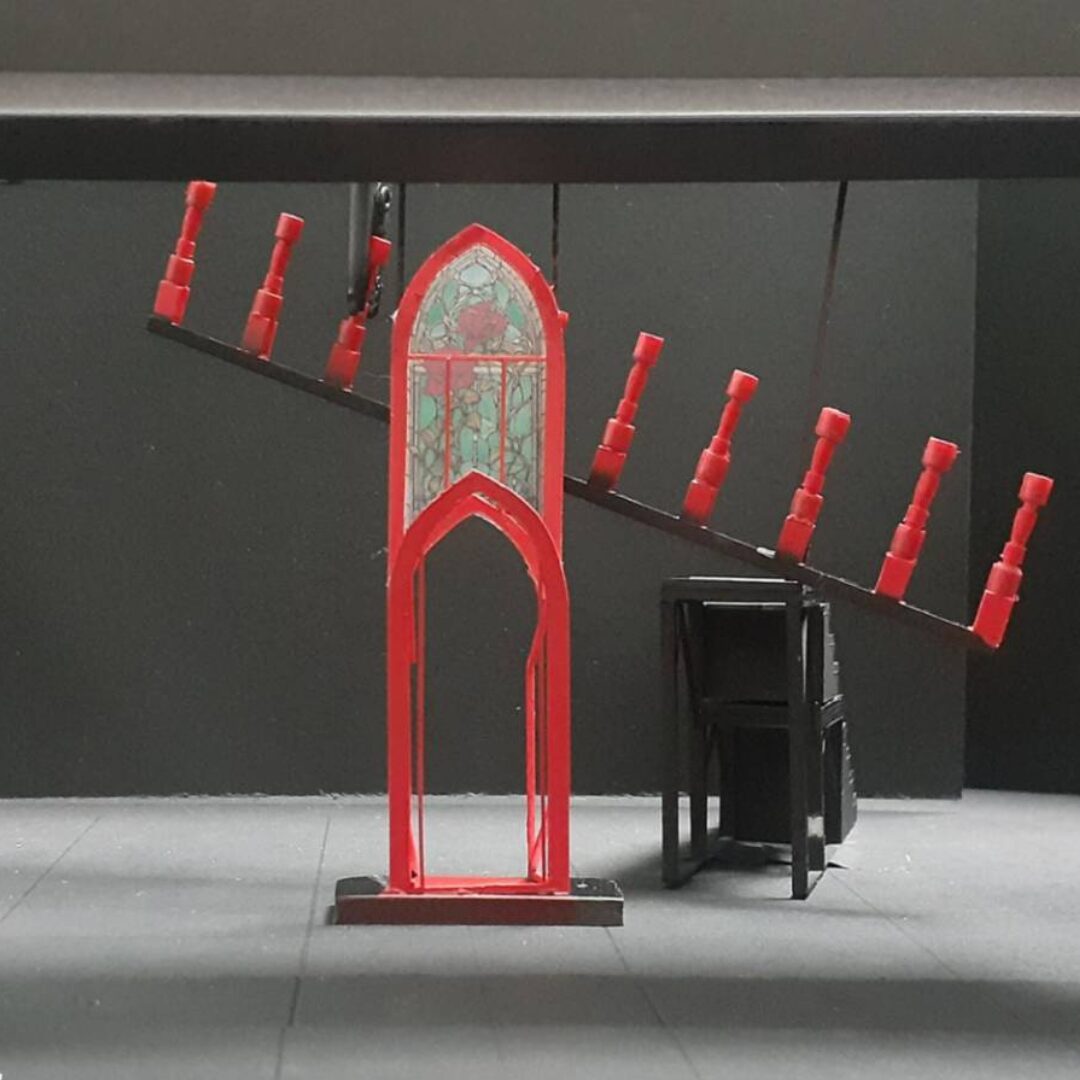

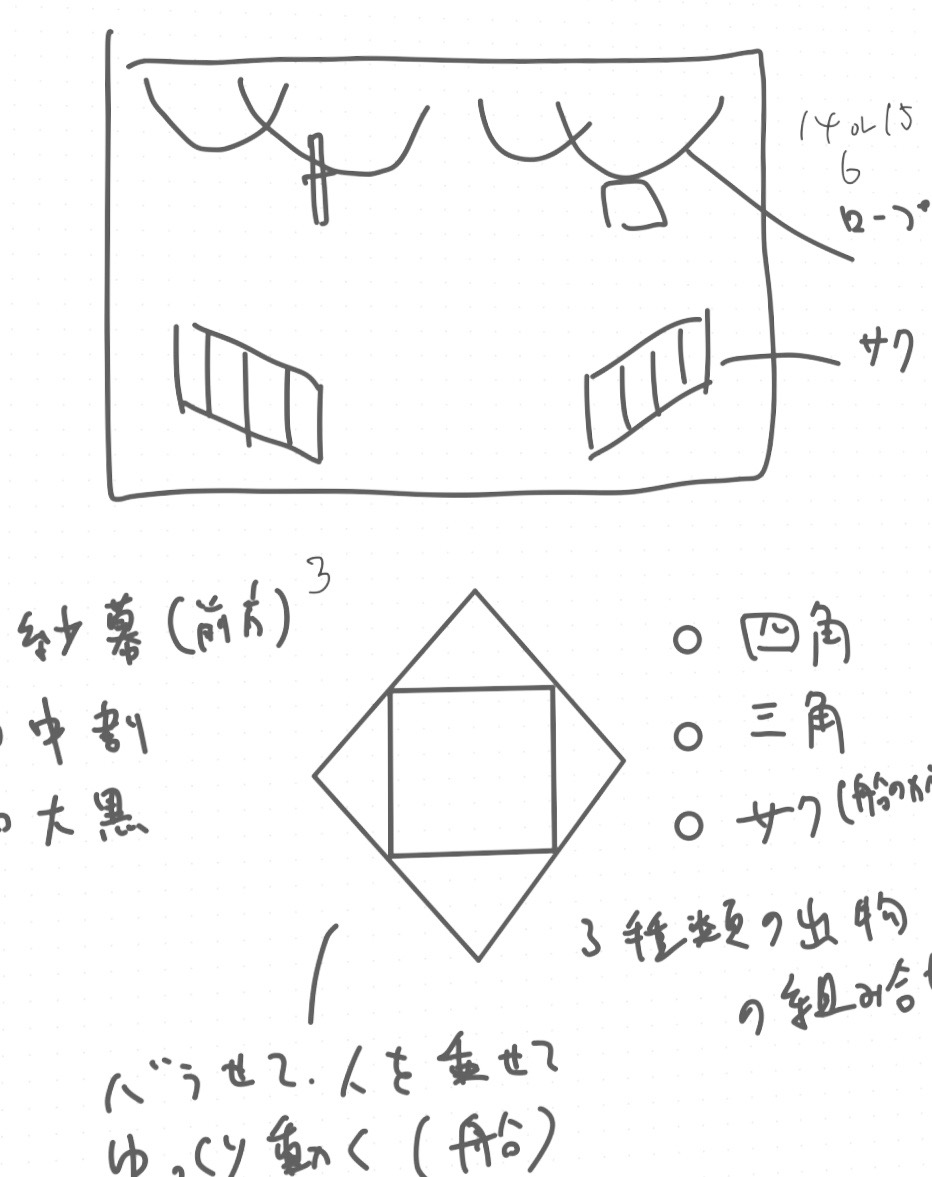

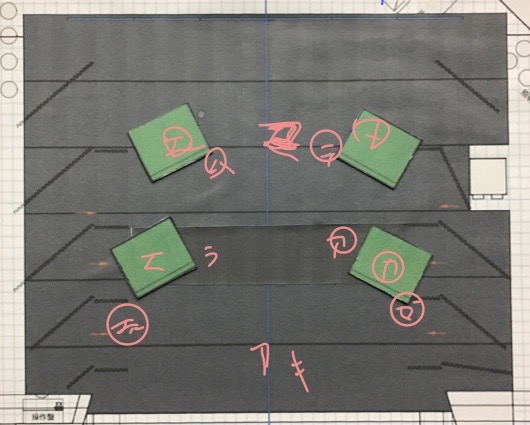

舞台「葬列の王」美術スケッチ公開

「葬列の王」の世界をかたちづくる、舞台美術を公開!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.8.12 思いだす

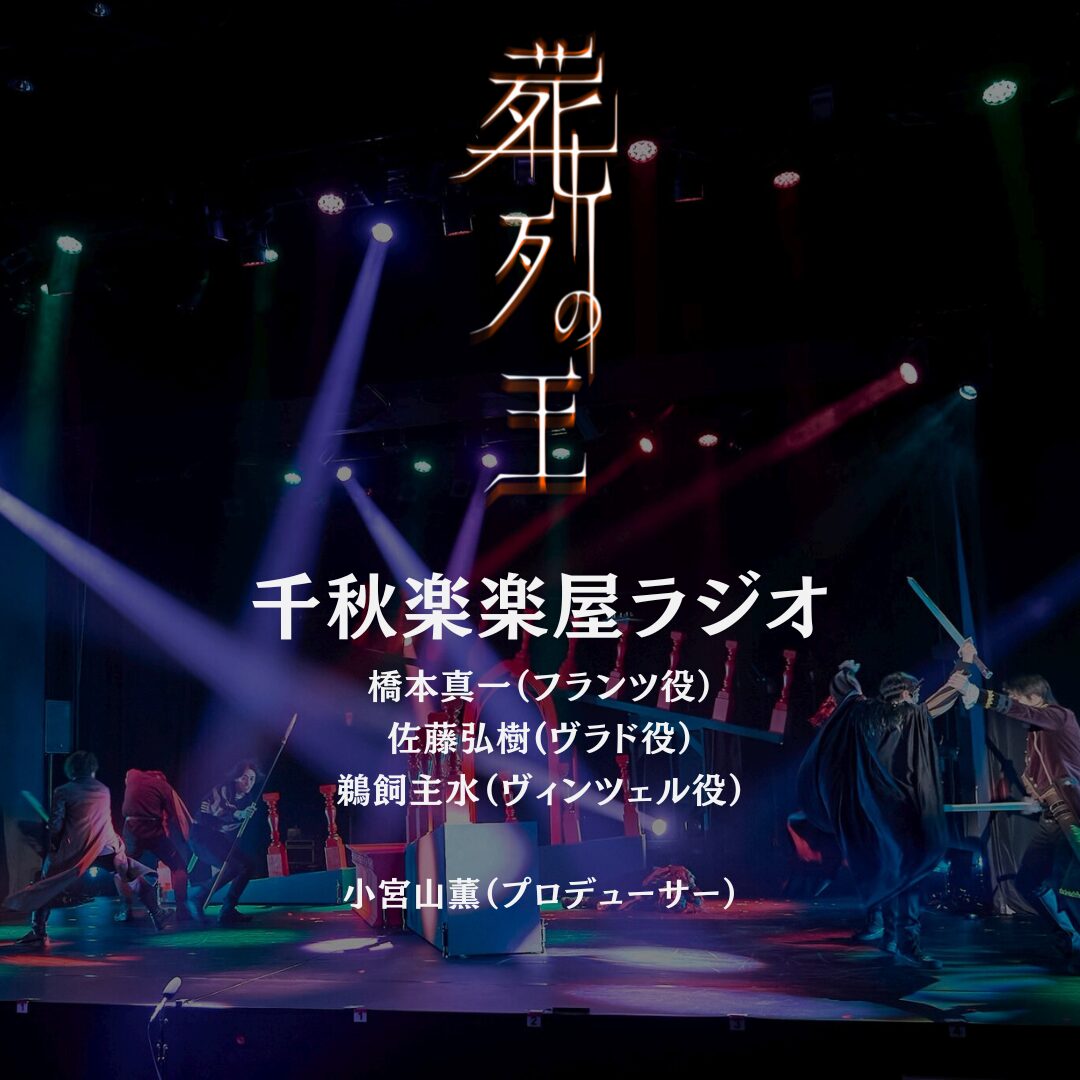

王ステ『葬列の王』楽屋トークをお届け

『葬列の王』 千秋楽ラジオを特別公開!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.8.10 ともに創る

舞台「葬列の王」FA

この愛こそが芸術だ!「葬列の王」ファンアートをご紹介!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.8.8 思いだす

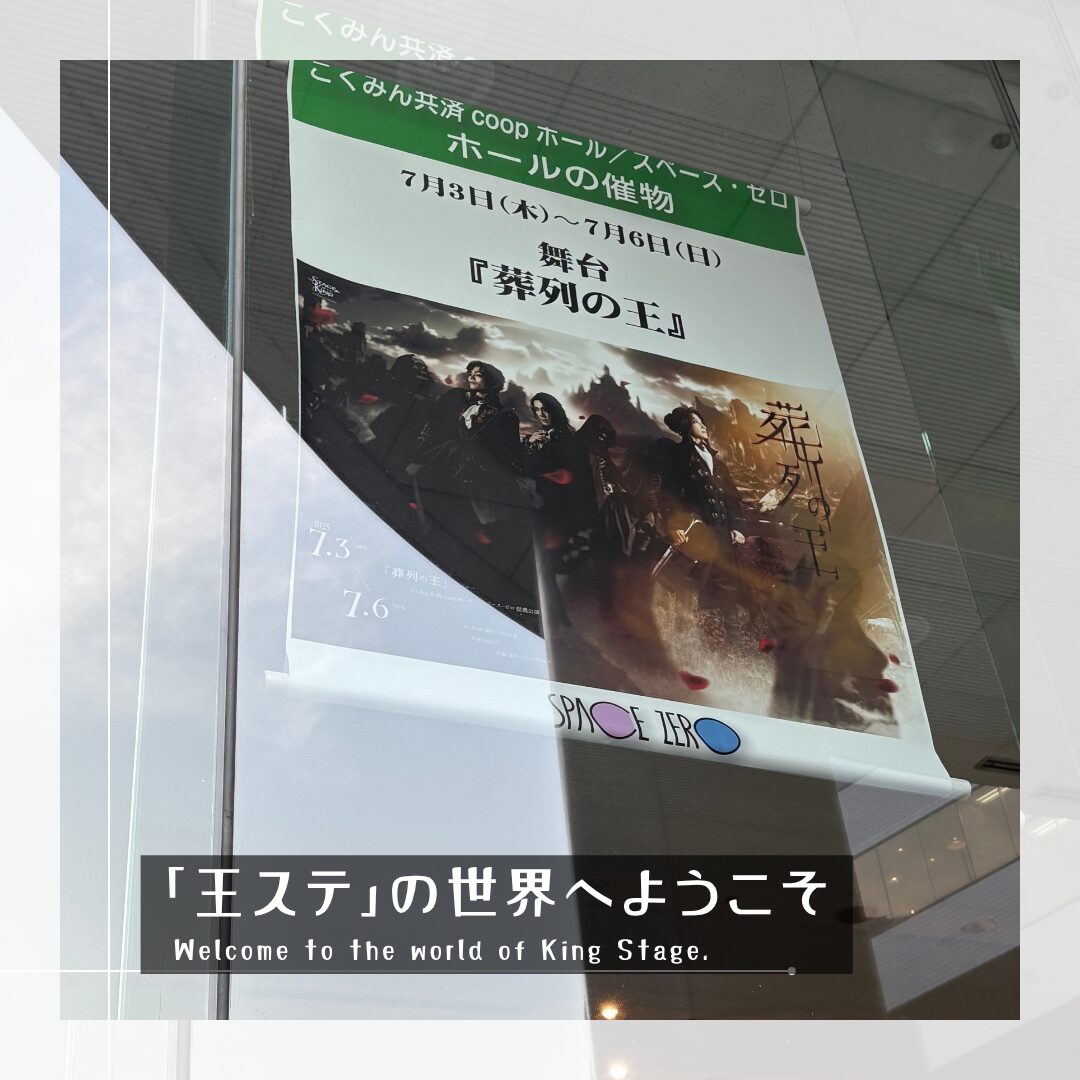

「王ステ」の世界へようこそ

舞台「葬列の王」初観劇感想まとめ

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.8.5 ともに創る

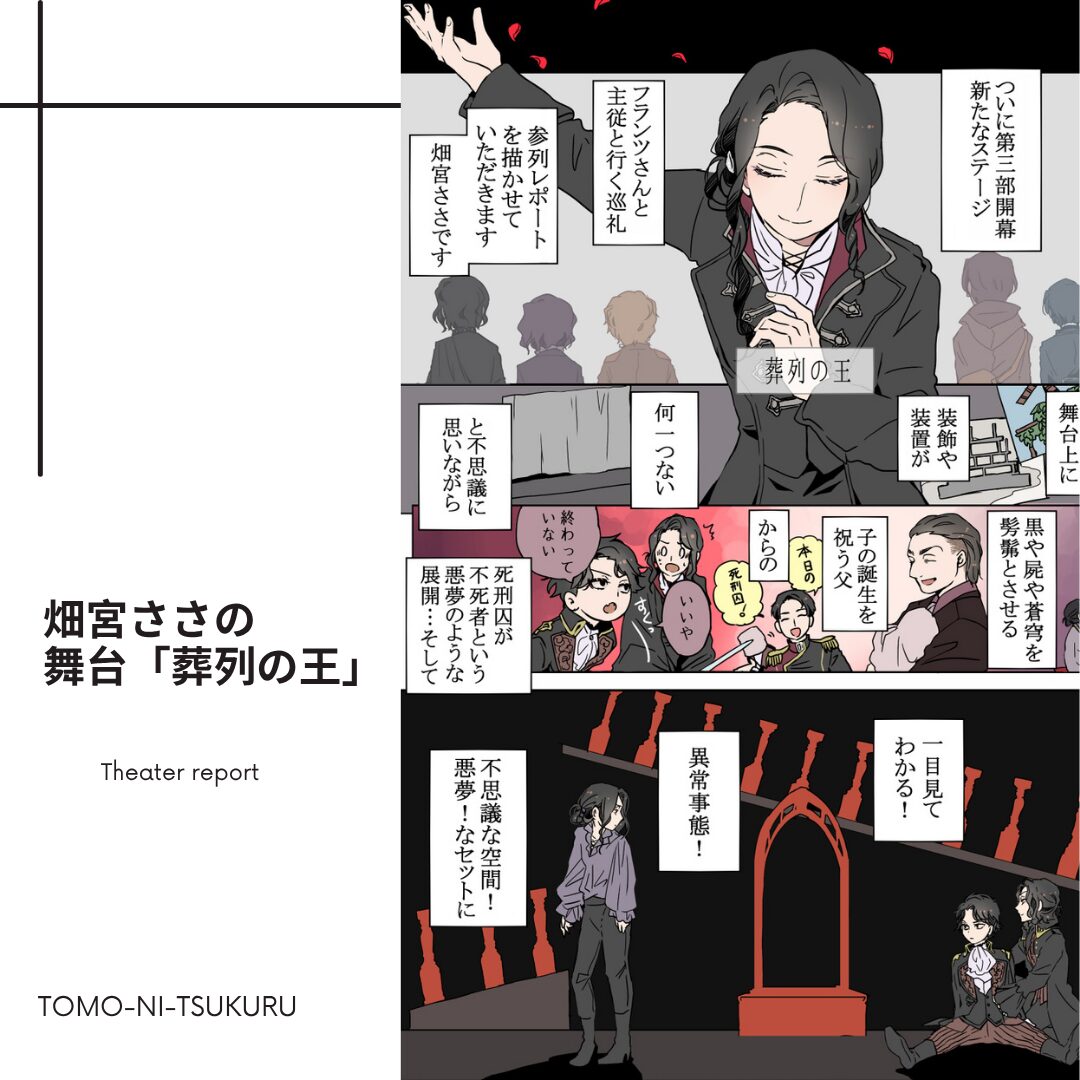

畑宮ささの舞台「葬列の王」参列レポート

彼の生を見届けた者としてーー観客が語る『葬列の王』

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.6.16 語りあう

『王たちの流儀』Vol.4:輝山立

『王たちの流儀』Vol.4:輝山立

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.6.8 語りあう

『王たちの流儀』Vol.3:磯野大

王ステシリーズの俳優に迫るSKETCH新連載企画 Vol.3-1

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.6.1 思いだす

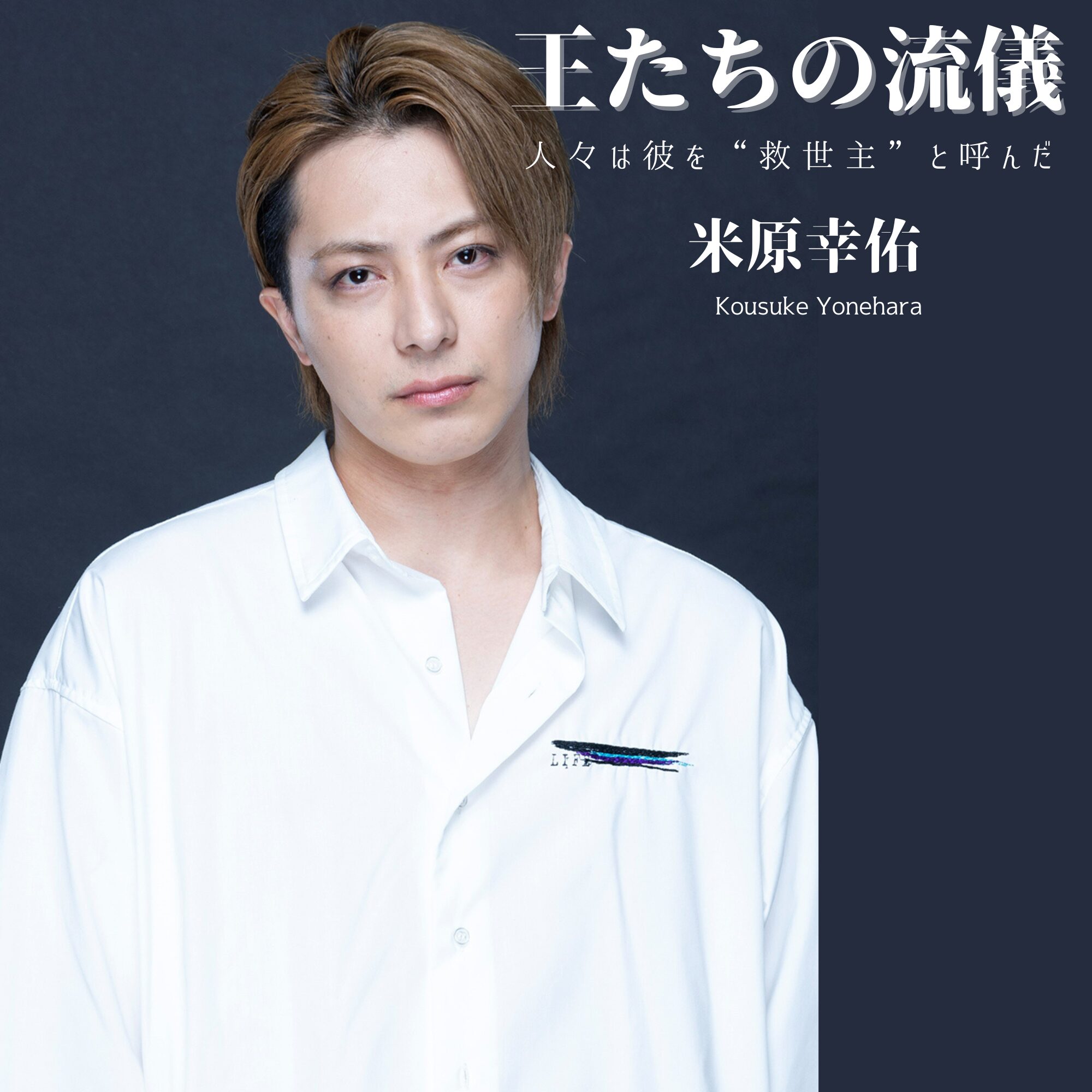

王たちの流儀 Vol.2:米原幸佑

王ステシリーズの俳優に迫るSKETCH新連載企画 Vol.2-1

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.6.1 思いだす

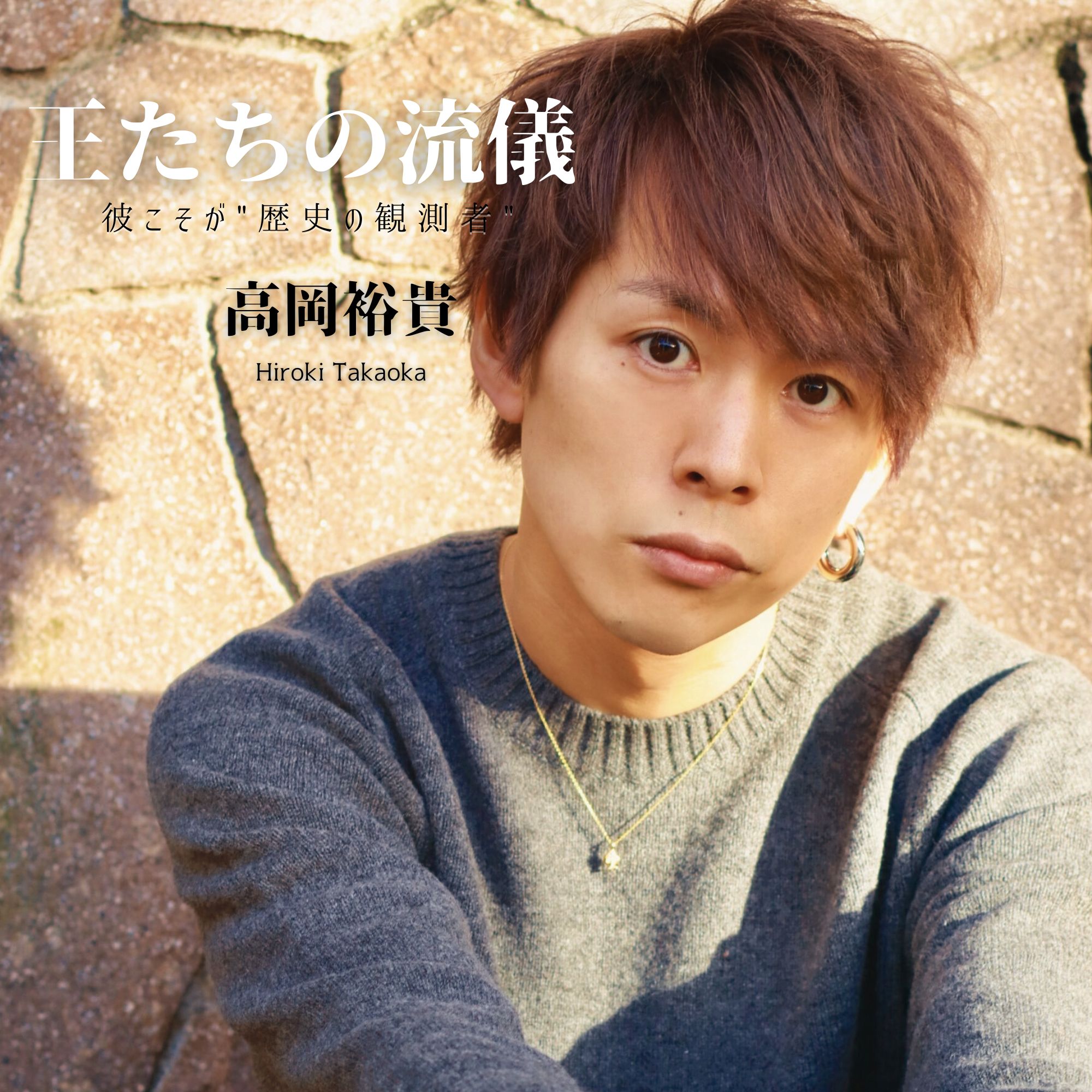

王たちの流儀 Vol.1:高岡裕貴

王ステシリーズの俳優に迫るSKETCH新連載企画 Vol.1-1

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.5.24 語りあう

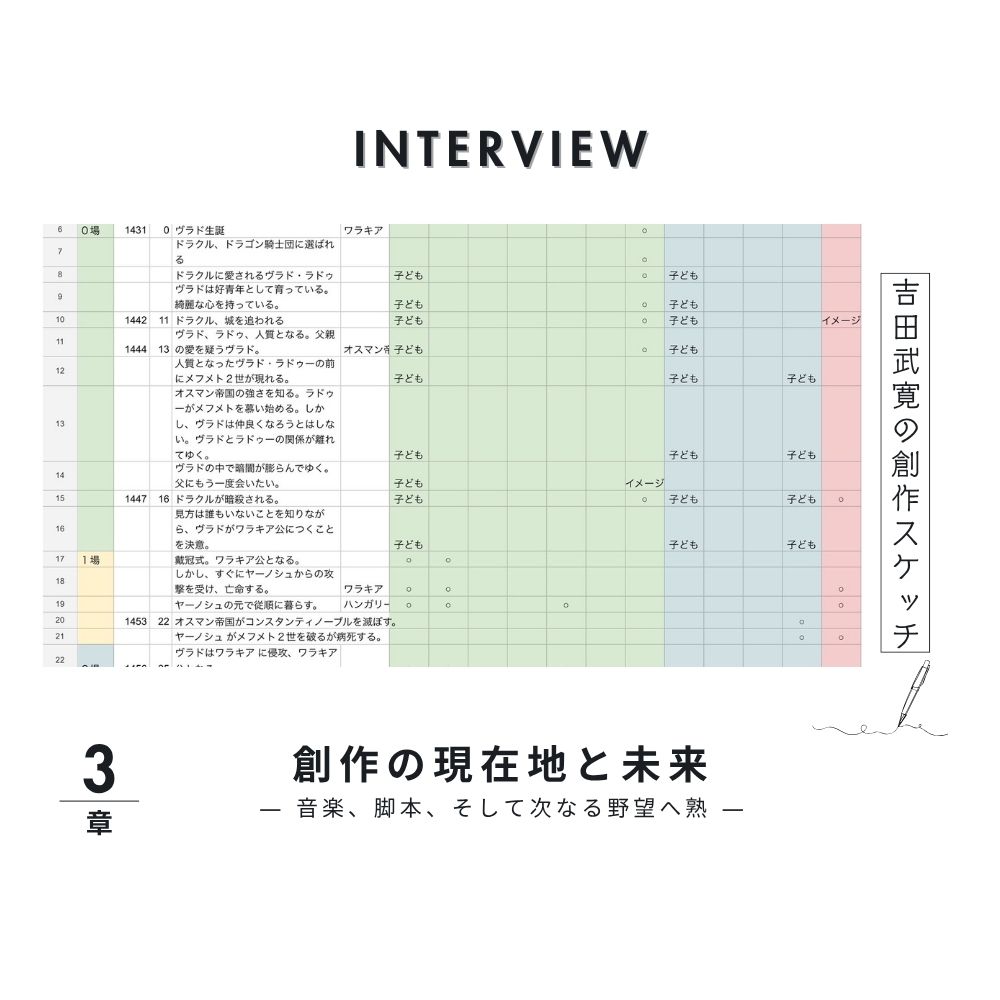

【第3章】吉田武寛の創作スケッチ

創作の現在地と未来 ― 音楽、脚本、そして次なる野望へ

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.5.24 待ちのぞむ

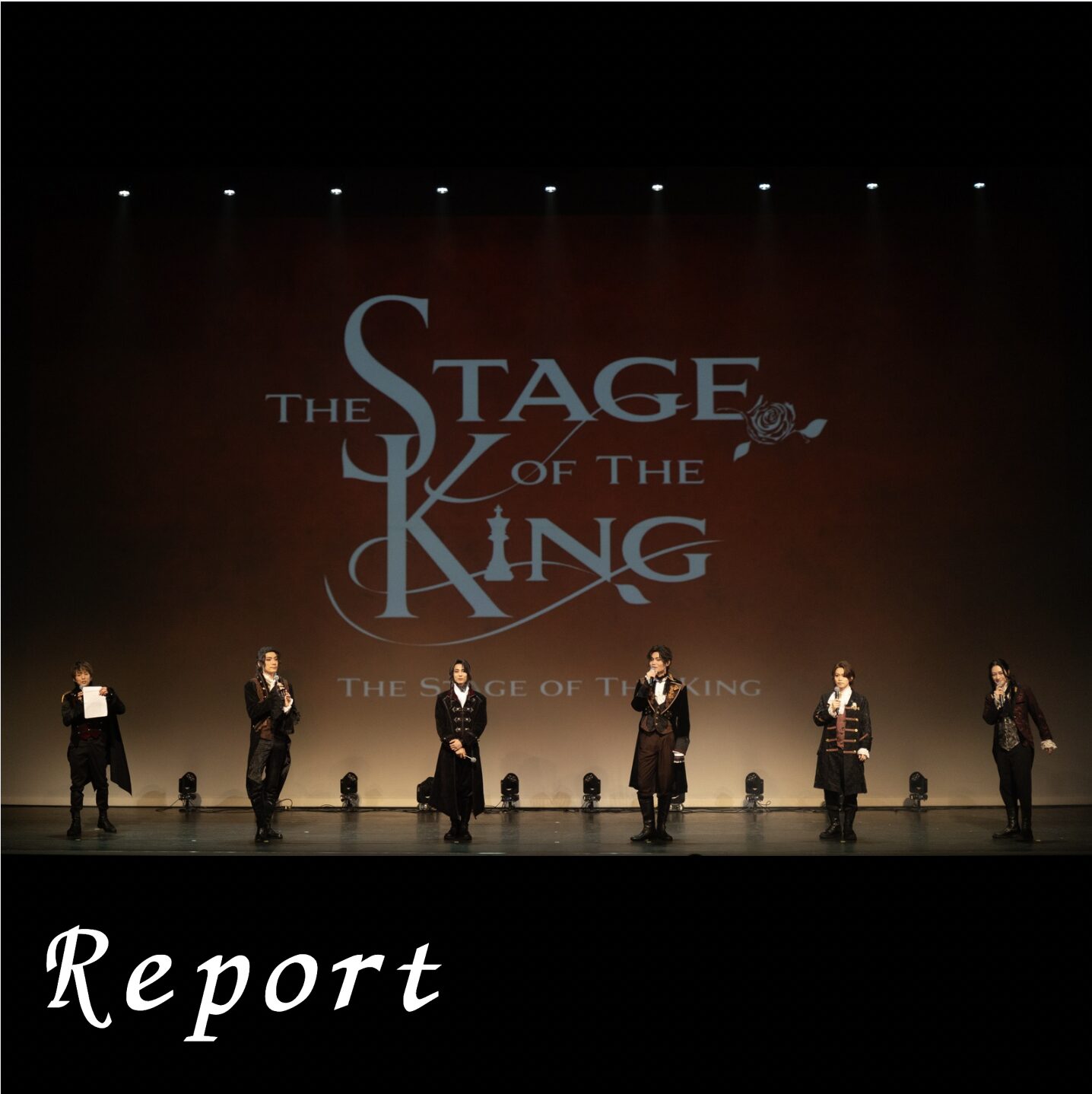

『葬列の王』プレイベントレポート

──シリーズ第7弾へ、期待高まる一夜

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.5.20 語りあう

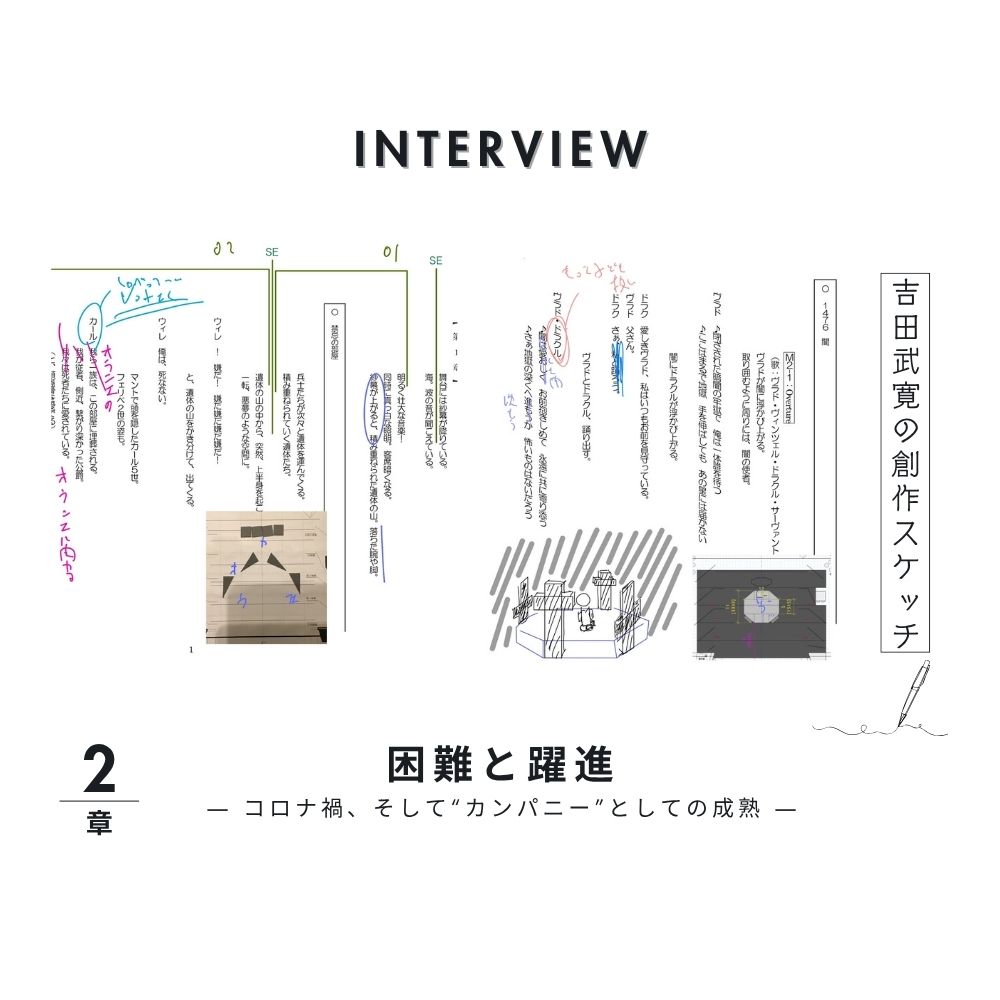

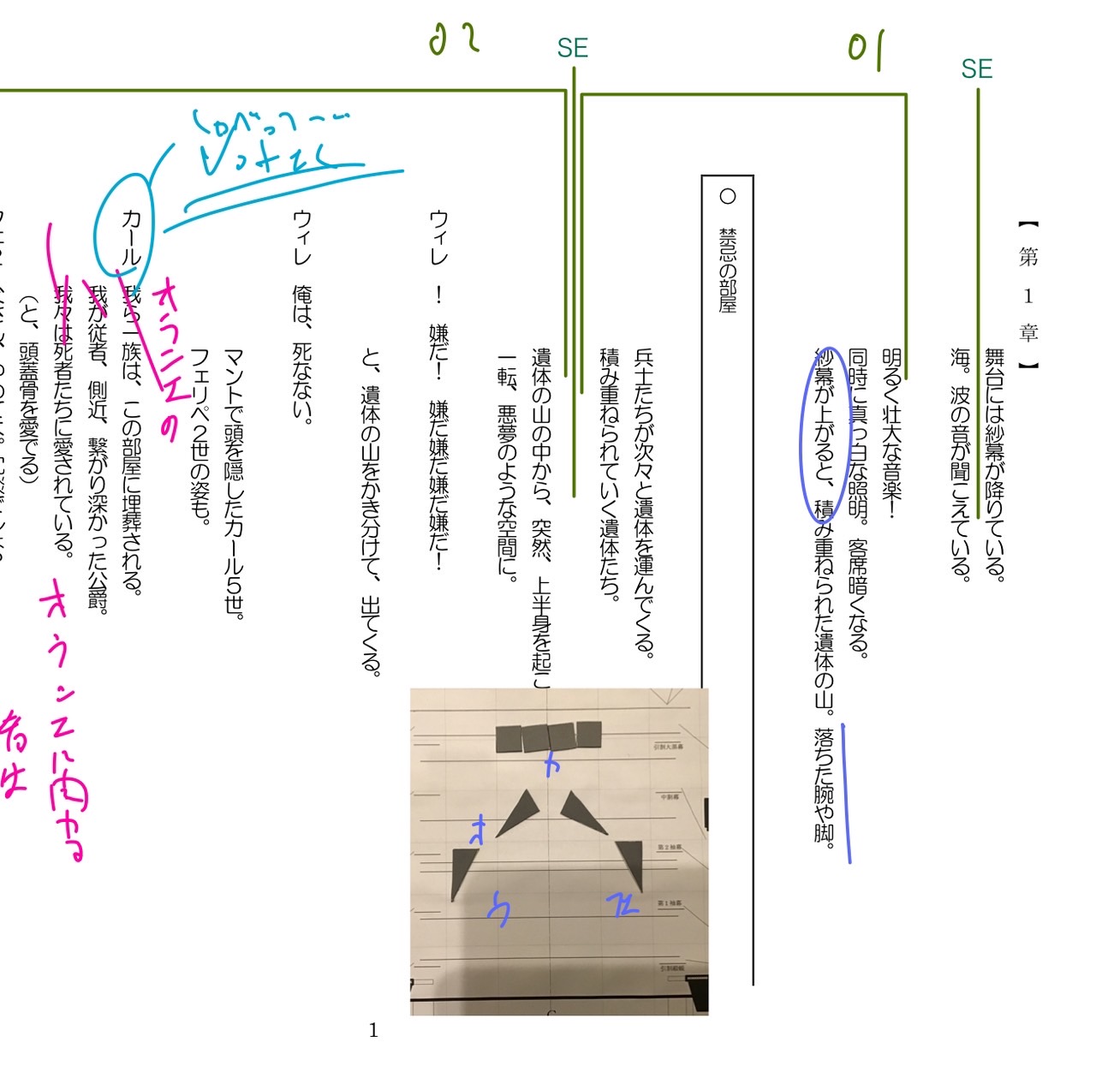

【第2章】吉田武寛の創作スケッチ

困難と躍進 ― コロナ禍、そして“劇団”としての成熟

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.5.16 語りあう

【序章】吉田武寛 創作スケッチ

『王ステ』『女王ステ』の創作の軌跡 ― 吉田武寛の演出家像に迫る ―

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.5.16 語りあう

【第1章】吉田武寛の創作スケッチ

原点と試行錯誤 ― 『女王ステ』誕生から“演出家・吉田武寛”の確立へ

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.3.26 思いだす

「王ステ」三部作がDMMで配信

吉田武寛演出スケッチで振り返る「王ステ」三部作

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.2.5 ともに創る

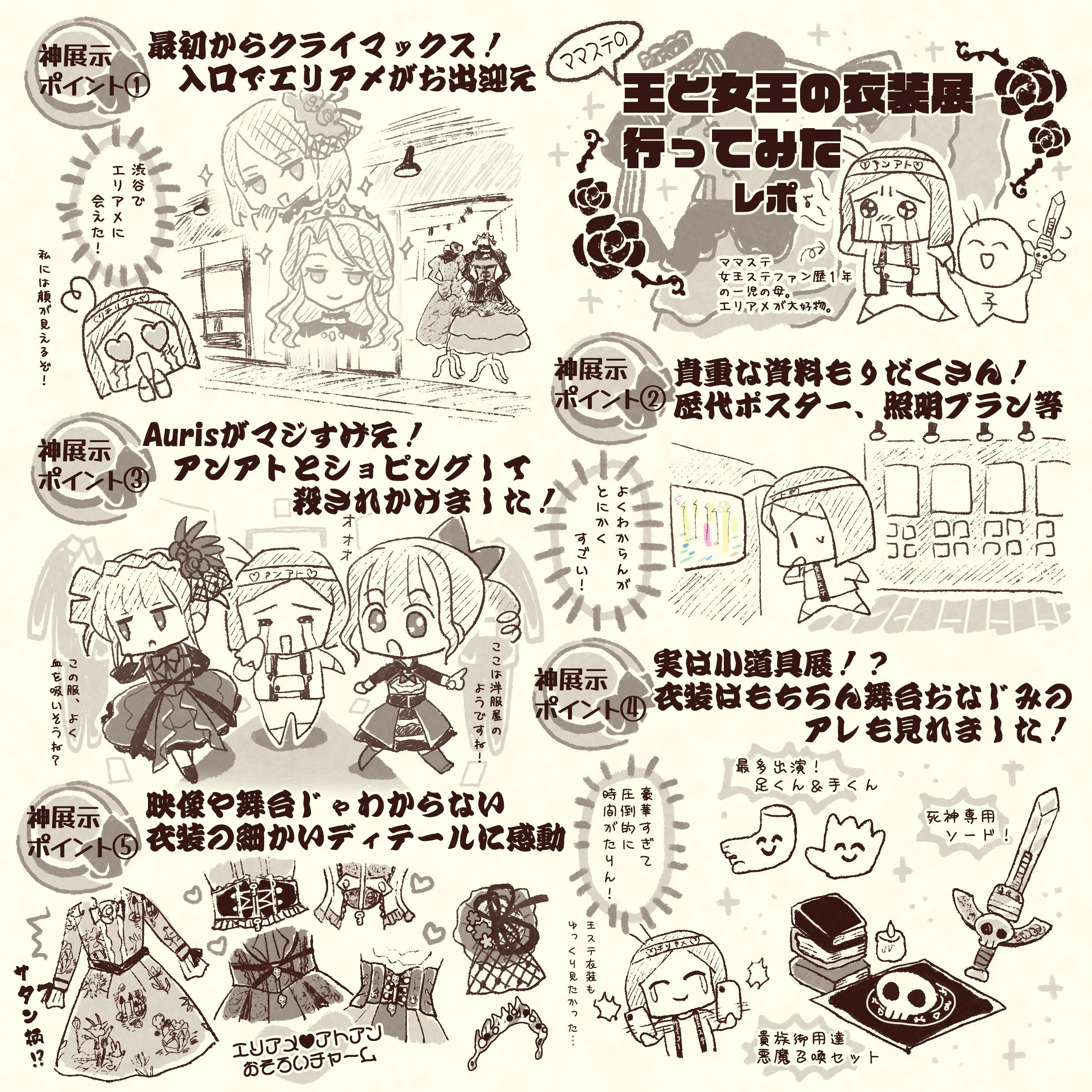

畑宮ささの「世界観を歩く衣装展」体験レポート

まるで隣に立っているかのような「王と女王の衣装展」巡ってみたレポ

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.1.23 ともに創る

ママステの「耳が幸せな衣装展」体験レポート

渋谷にエリアメ降臨!豪華絢爛な王と女王の「お声付き」衣装展行ってみたレポ

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.1.21 思いだす

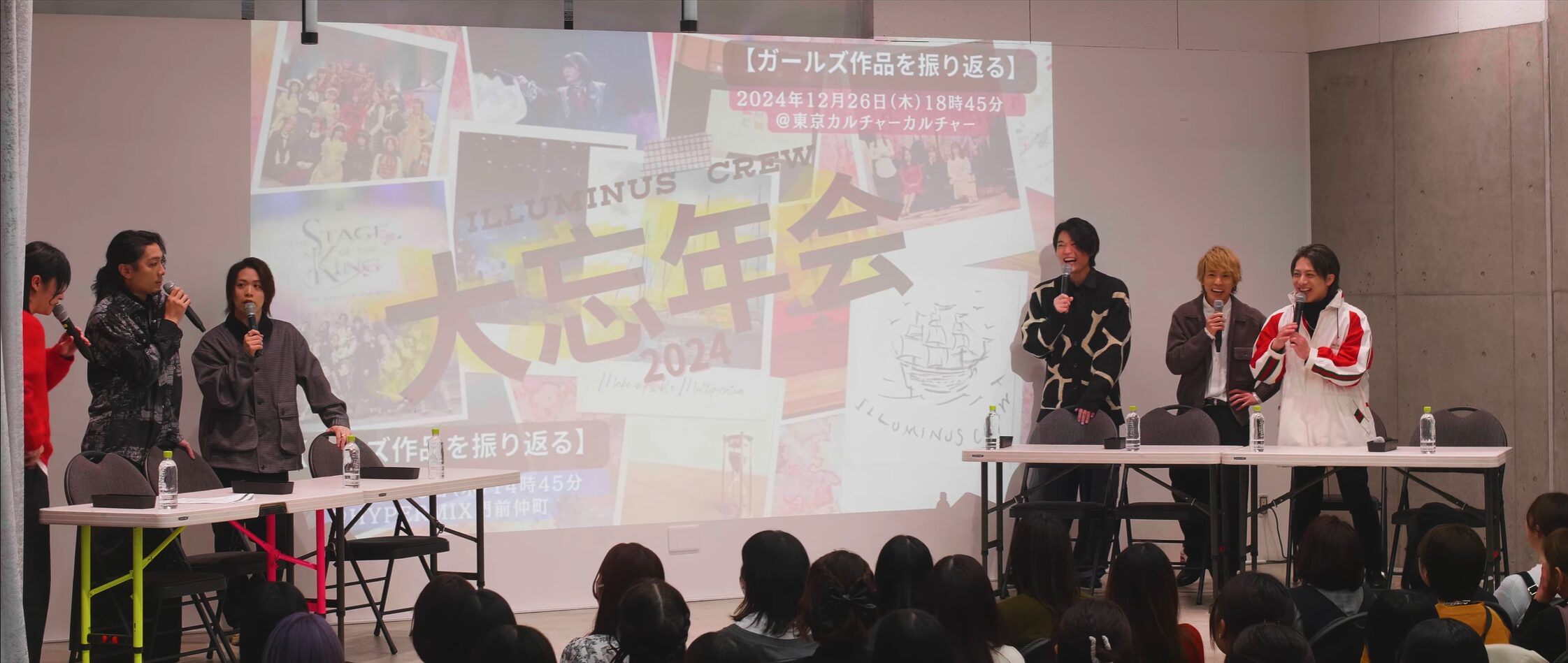

イルミナスタークイズも解説!忘年会レポート

「ILLUMINUS CREW 大忘年会2024」レポート

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

25.1.5 ともに創る

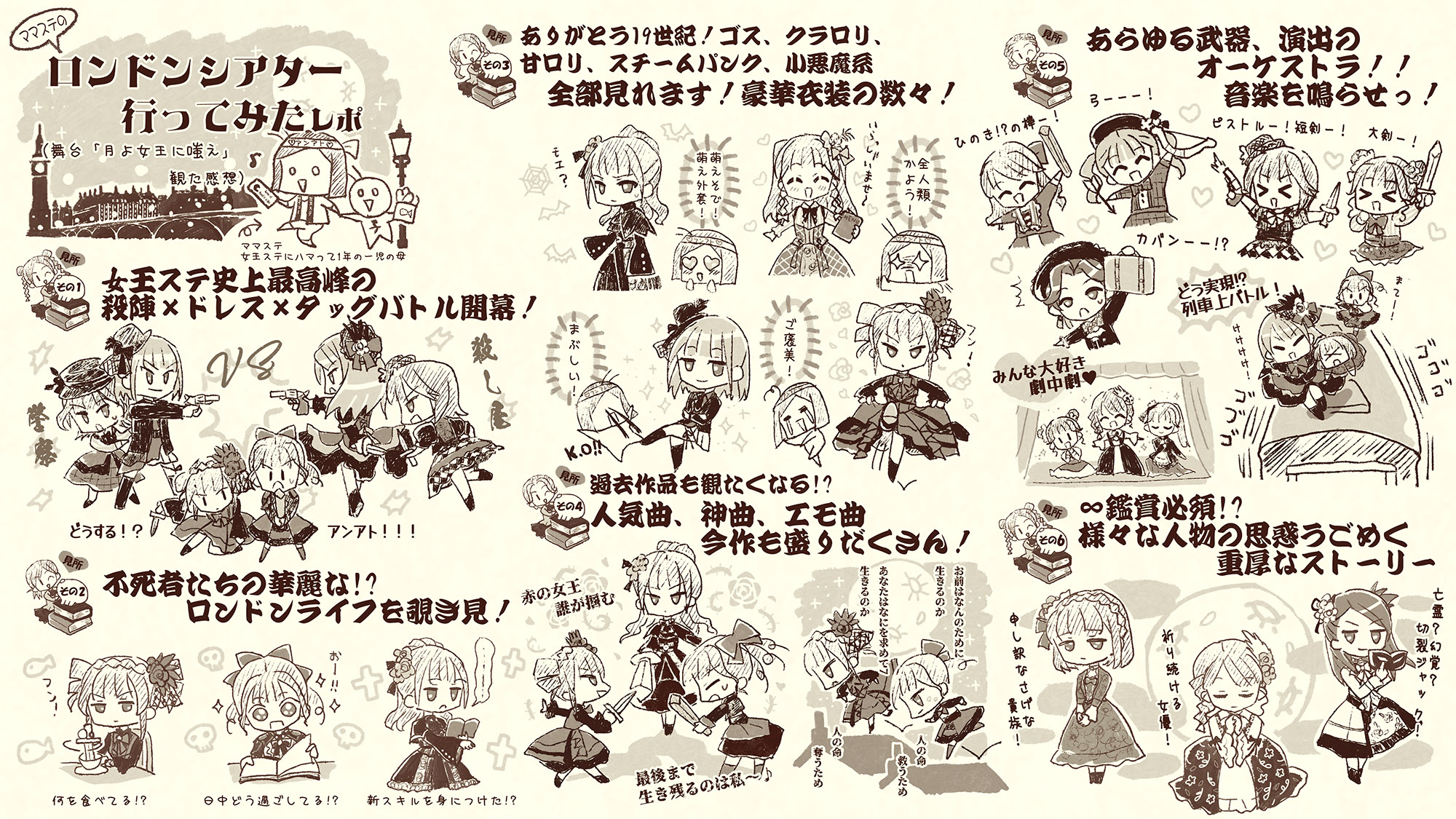

ママステの「月よ女王に嗤え」観劇レポート

女王ステにハマって一年の沼住民がロンドンシアター行ってみた!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.12.21 待ちのぞむ

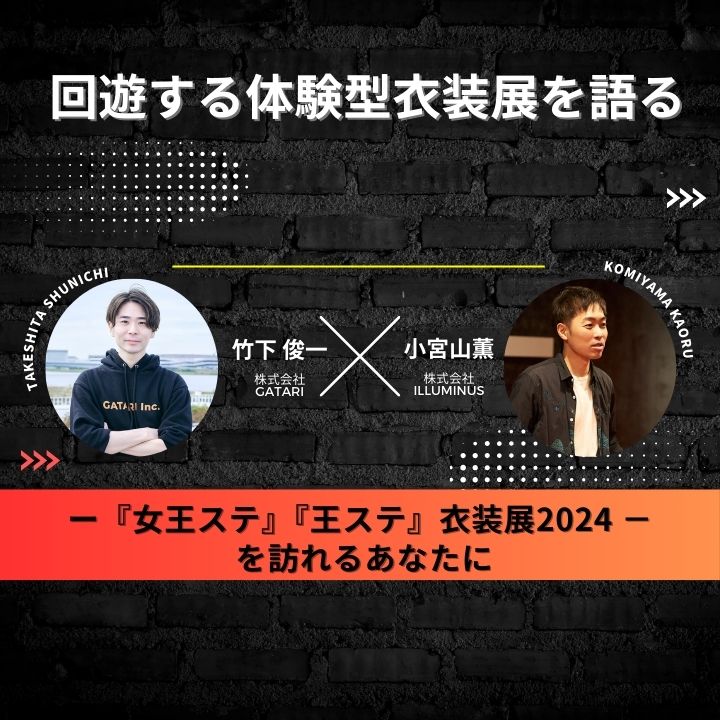

『女王ステ』『王ステ』衣装展を訪れるあなたに...

回遊する体験型衣装展、−『女王ステ』『王ステ』衣装展2024 −を語る

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.12.20 語りあう

#月よ女王に嗤え 楽屋トークを公開!

千秋楽終了直後の主演・演出家による楽屋トークを収録!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.11.14 ともに創る

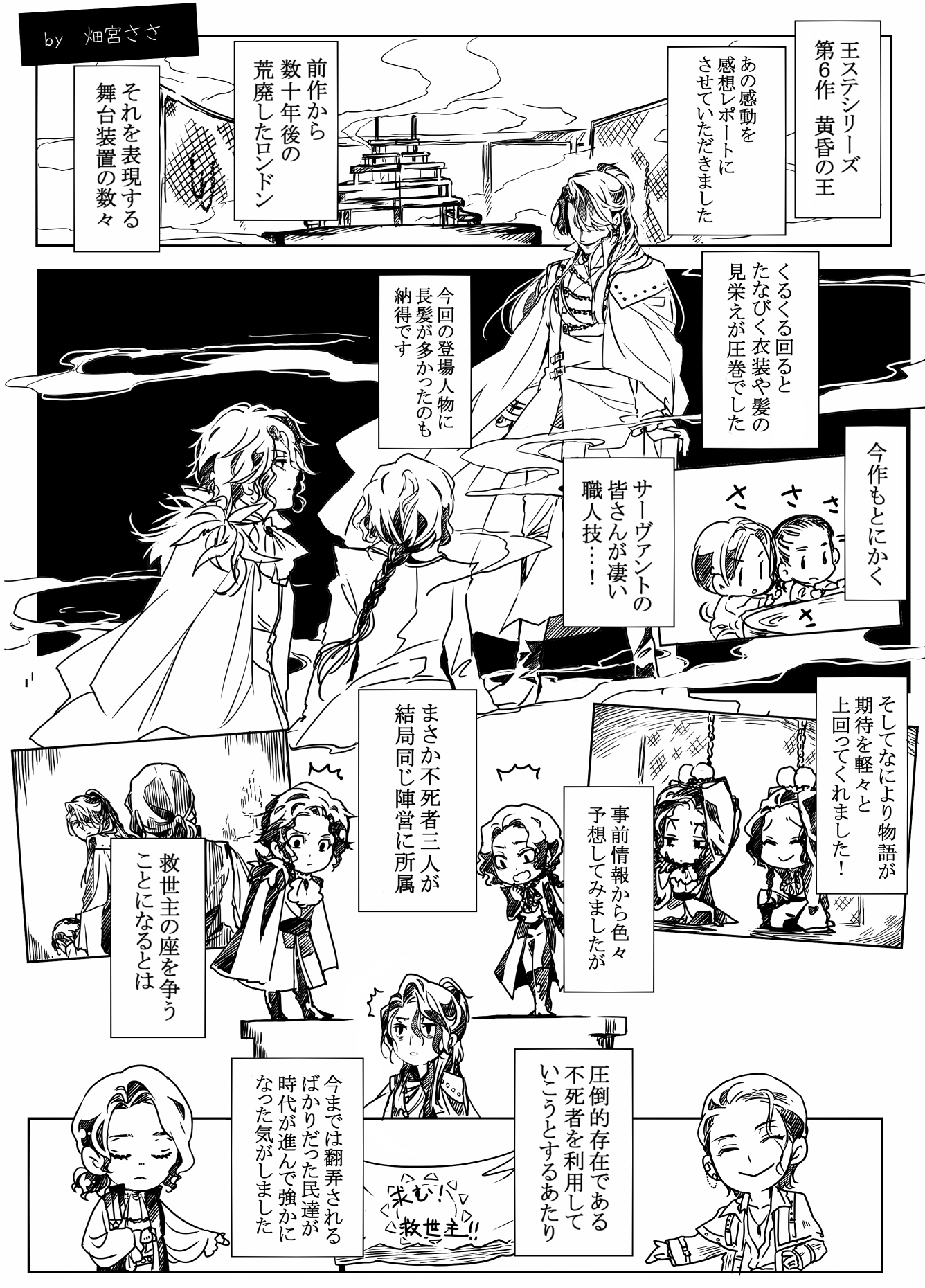

畑宮ささの『黄昏の王』観劇レポート

『蒼穹』出の新規が『黄昏』を観た感動をそのままマンガにしてみた!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.11.13 語りあう

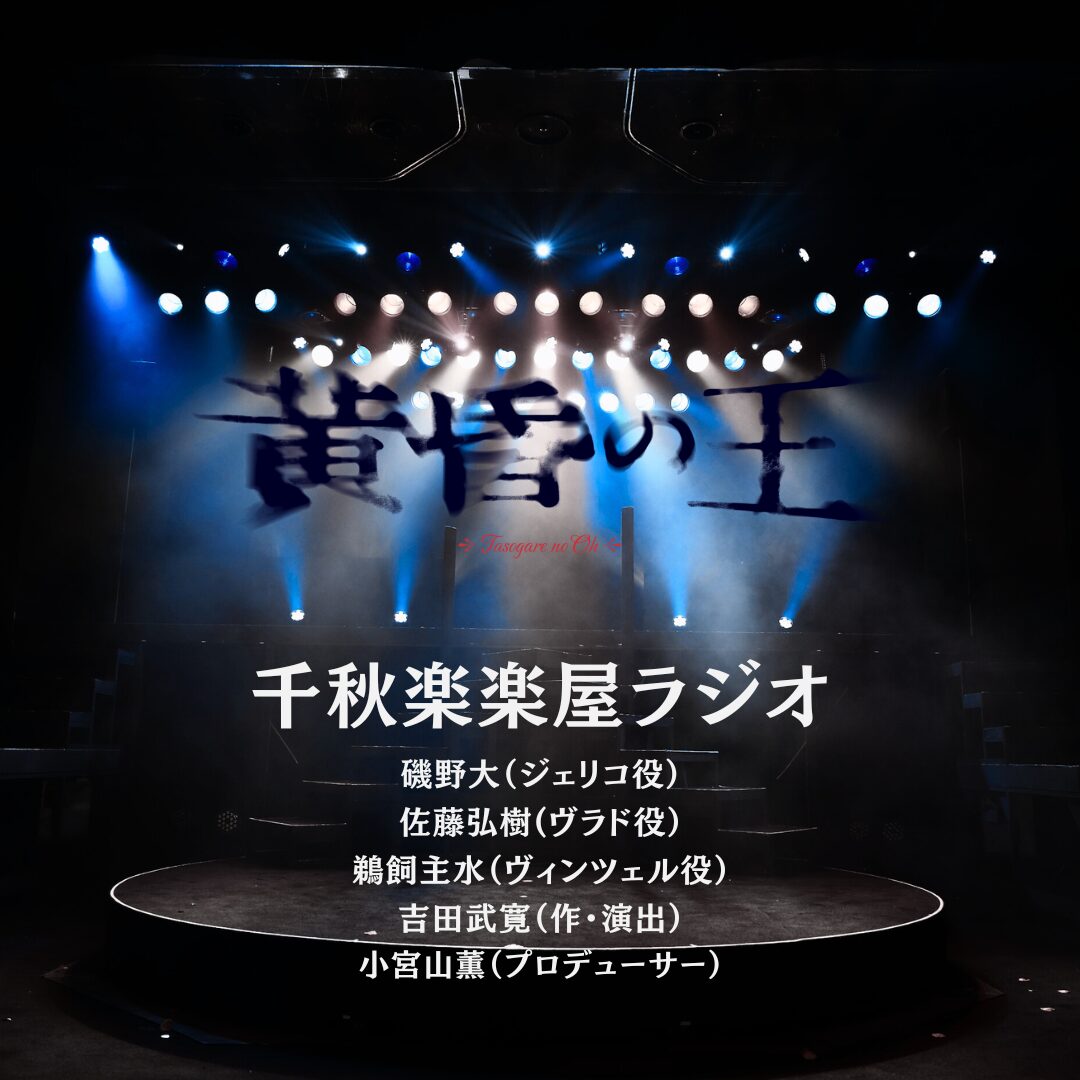

#黄昏の王 楽屋トークを公開!

千秋楽終了直後の主演・演出家による楽屋トークを収録!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.8.22 語りあう

舞台「黎明の王」千秋楽トーク公開!

磯野大、佐藤弘樹、鵜飼主水、吉田武寛が振り返る黎明の王

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.8.22 語りあう

「楽園の王」千秋楽楽屋トーク公開!

沖侑果、大滝紗緒里、吉田武寛が楽園の女王を振り返る

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.8.22 語りあう

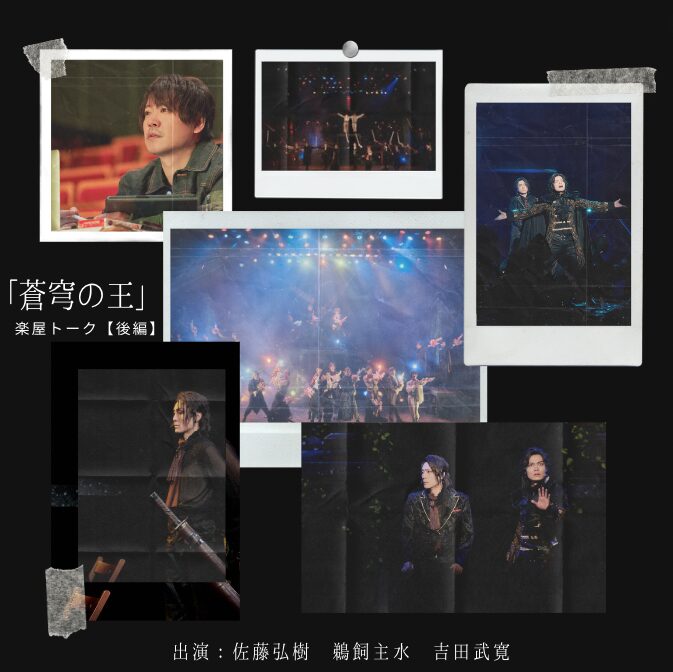

「蒼穹の王」千秋楽楽屋トーク公開!

佐藤弘樹、鵜飼主水、吉田武寛が蒼穹の王を振り返る

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.8.22 ともに創る

王ステを愛しすぎた者たち

果てしない愛を、私たちなりの形で。様々な王ステ愛をご紹介!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.8.21 ともに創る

王ステの根幹を担う衣装のアップグレード

王ステシリーズ衣装サポーター2024募集

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.8.21 ともに創る

ママステの「楽園の女王」観劇レポート

「星よ」新規がバタヴィア号乗ってみた!-「楽園の女王」観劇レポート-

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.6.25 待ちのぞむ

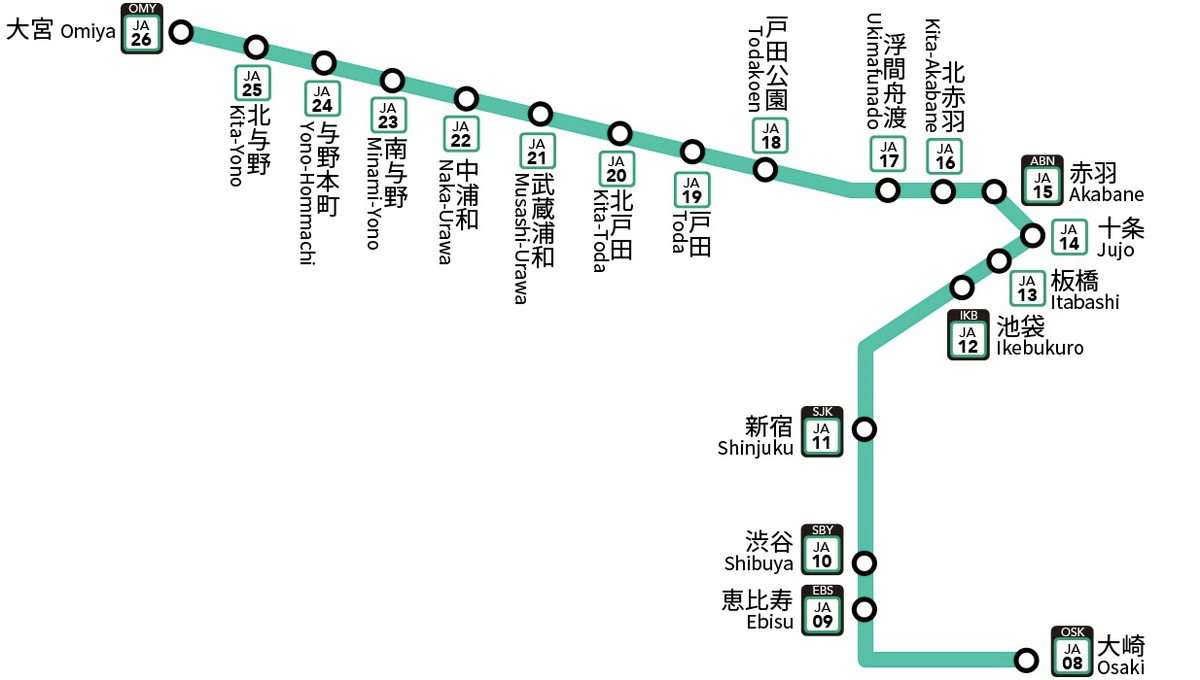

Road to 六行会〜もう一つの最寄駅〜

イルミナスマニアのみが知る!?六行会ホールへの伝説の"大崎ルート"をご紹介

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.6.3 ともに創る

女王ステの根幹を担う衣装のアップグレード

女王ステシリーズ衣装サポーター2024募集

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.5.28 ともに創る

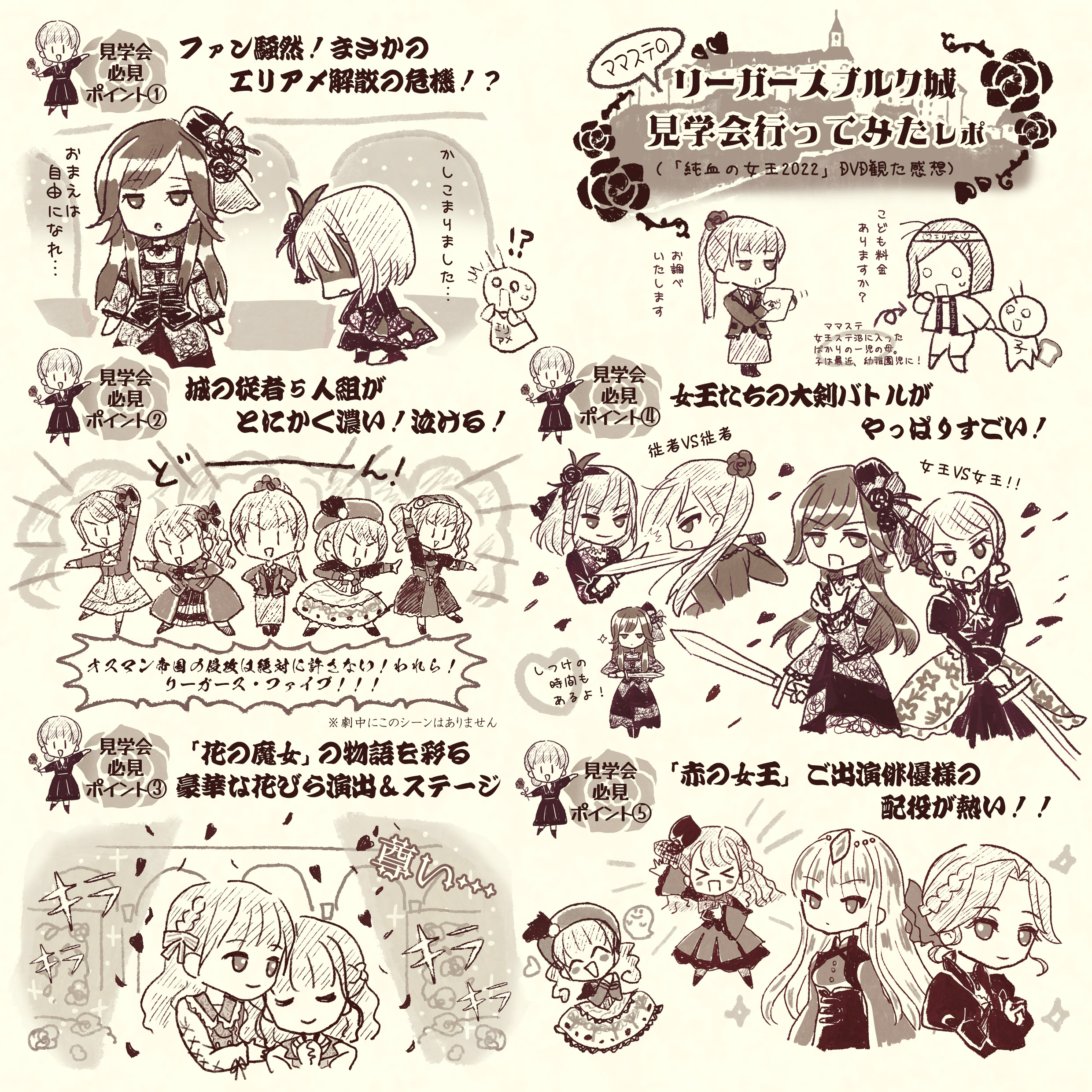

ママステの「純血の女王」鑑賞レポート

『星よ』新規のリーガースブルク城見学会レポ!~『純血の女王2022』観てみた!~

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.4.30 ともに創る

蒼穹の王FA展 in SKETCH

この愛こそが、芸術だ!蒼穹の王ファンアートご紹介!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.4.25 思いだす

この封鎖された村で、何があったか知りたいか?

『蒼穹の王』魅力的なファンのポストを運営がピックアップしてみた!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

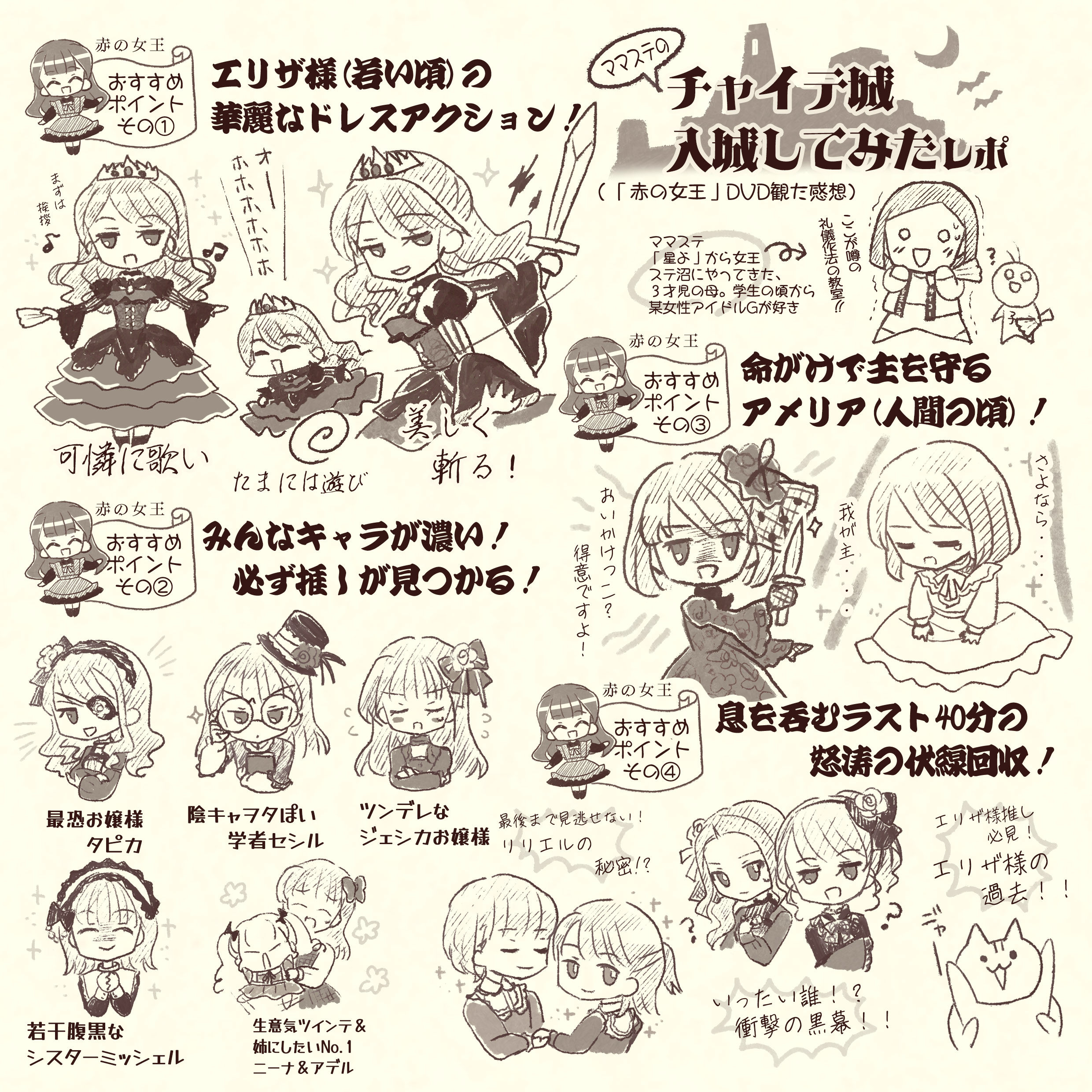

24.3.7 思いだす

ママステの「赤の女王2022」観てみた!

「星よ」新規のチャイテ城入城レポ!「赤の女王2022」観てみた!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.2.20 身につける

「王ステ」と共にある生活

王ステファンの推し活を彩る「アクスタ」・「アクキー」活用術をご紹介!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.2.7 思いだす

あの夜の宴を、もう一度

『女王ステ』の世界観を彩る名曲たちのスペシャルライブ公演!Blu-ray販売中!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.1.26 思いだす

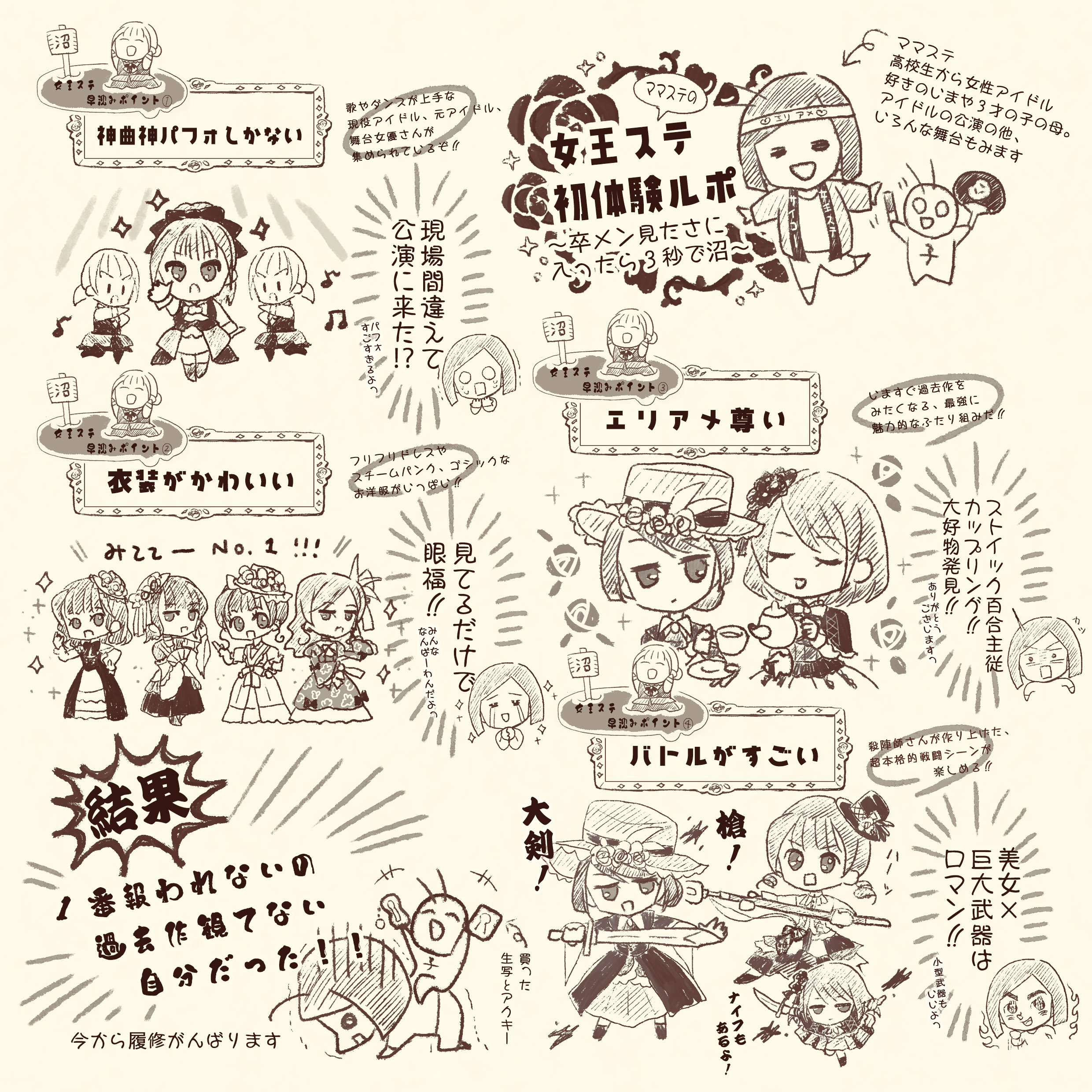

ママステの女王ステ初体験ルポ!

「女王ステ」初体験ルポ! アイドルファンが出会った、初めての女王ステの衝撃

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.1.16 思いだす

黎明の王Blu-ray 惨劇の夜を、何度でも

王ステ初のBlu-ray登場!舞台「黎明の王」惨劇の夜を、何度でも

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.1.1 思いだす

吉田武寛の演出スケッチ vol.2

女王ステシリーズ『星よ女王に堕つ』の吉田武寛の演出スケッチを特別公開!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.1.1 思いだす

吉田武寛の演出スケッチ vol.4

王ステシリーズ「屍の王」の吉田武寛の演出スケッチを特別公開!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.1.1 身につける

王ステを身にまとう

王ステオリジナルパーカーメイキングエピソードを公開

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH

-

24.1.1 思いだす

吉田武寛の演出スケッチ vol.5

吉田武寛の演出スケッチ公開!女王ステシリーズ「女王虐殺」DVD販売中!

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

LIGHT UP YOUR EVERYDAY LIFE

SKETCH