「誰も救われない、誰も報われない物語」をテーマにした「女王ステ」シリーズ。その第13弾、10作品目となる舞台「女王旋律」が上映された。

第12弾、舞台「月よ女王に嗤え」からおよそ1年。衰えぬ勢いと熱量で紡がれ続けるこのシリーズ最新作の模様をレポートする。

「戦争」と「音楽」再び揺らぐ世界で、自由を求める旅路

物語の舞台はドイツ。戦争から三年後、貴族も民衆も音楽を手にし、自由を謳歌する世界。しかしその平和は、またしても戦争の足音に脅かされつつあった。

旅を続ける中でドイツへと辿り着いたアン(演:星守紗凪)は、その「自由」に“退屈”を抱えていた。「生きる意味は戦いたいから」彼女の目には、安寧では満たされない鋭さが宿っていた。

しかし、音楽家・アーデルハイト(演:和久井優)との出会いが、アンの内面に静かな変化をもたらす。彼女が手にした「音楽」という自由の形。それはアンにとって、戦いだけではない“未知の強さ”でもあったのかもしれない。

アンとアーデルハイト、それぞれの「自由」への渇望が、だんだんと紐解かれていく。「女王旋律」のタイトルのように、物語は一音一音をたどるように、静かに、そして確かに進んでいく作品だと感じた。

平和に退屈するアンから、「自由」を渇望するアンへ

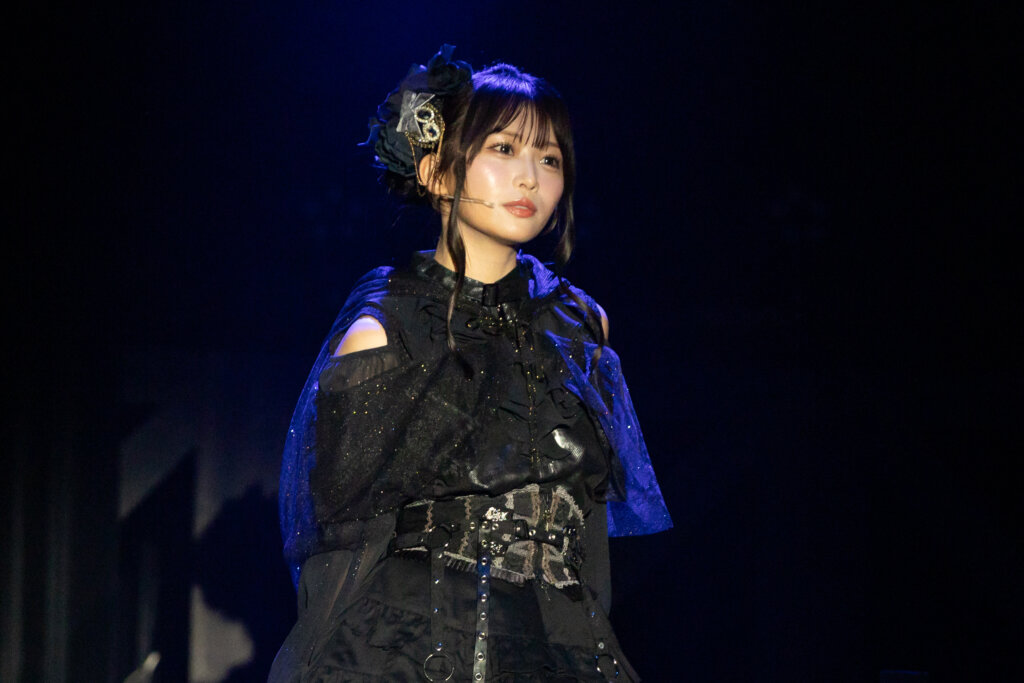

主人公の一人であるアンを演じるのは星守紗凪。これまでにも複数の「女王ステ」作品で同役を演じてきた彼女の、凛とした強さは今作でも健在だ。

アンの「平和」への退屈と「自由」への渇望―その対比が本作の核を成している。前半は「平和」に閉じ込められどこか息苦しそうにも感じられる。だが、戦闘となると一変し、なりふり構わず、自らの欲求を真っ直ぐ突きつけていく。

「私の心は、私だけのもの」その歌詞に象徴されるように、彼女の生は常に“誰のためでもない自分のため”に燃えている。平和に退屈していた彼女が、自由を掴もうと必死になる姿。その変貌は、我々に強く焼きつくだろう。

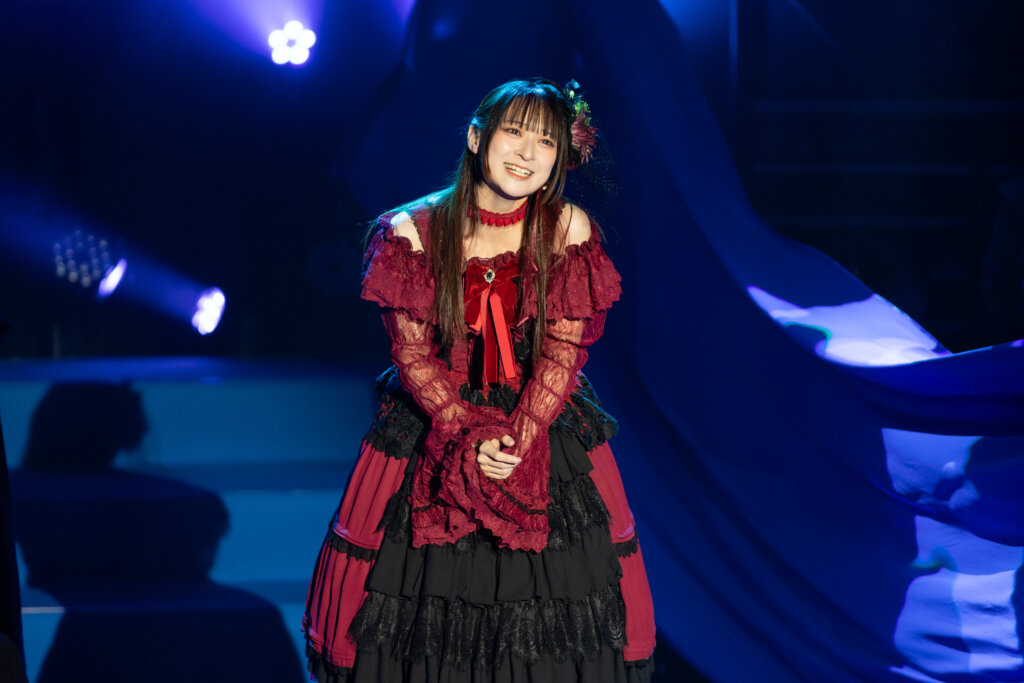

アーデルハイト、その“人間らしさ”に宿るまっすぐな魂

もう一人の主人公アーデルハイトを演じるのは、本シリーズ初出演の和久井優。筆者が圧倒されたのは、その「存在感」、そして「優しさ」「厳しさ」の絶妙なバランスである。毅然とした佇まいを見せながらも、厳しさや温もりの均衡に「人間らしさ」を感じる。

序盤、アーデルハイトはどこか真意の読めない人物として描かれる。そして訪れる、彼女の行動の原点が明かされる場面。音楽という手段の奥に“まっすぐな魂”を宿していたのだ。

「世界のすべてが幸せになれば」その純粋な願いに見える歌には、「そうしたら自分も幸せだったのに」という人間的な弱さが滲む。その“エゴ”が、彼女をより生々しく、そして美しくしている。

主人公たちが象る、“不協和ながら共鳴する”関係

本作の中心人物でありながら、アンとアーデルハイトが直接対話するシーンは決して多くない。にもかかわらず、その目線と立ち姿、言葉の端々から、互いを意識し続けていることが垣間見える。

作中でリリィ(演:大滝紗緒里)が語る「似た者同士なのかも」という言葉が、その関係性を端的に表している。「過去の自分から自由になりたかった」アーデルハイトと「自分自身から自由になりたい」アン。

お互いに引っ張られているわけではなく、それぞれがそれぞれの理想に向かいながらも、最終的には同じ方向を向いているのかもしれない。

後日、星守の番組に和久井がゲスト出演した際に、二人の空気感について「話の軸になる二人だが、実は稽古場があまり被らなかった。それが逆にアンとアーデルハイトの空気感をつくりやすかった」と語っている。

お互いの関係性を作り込みすぎず、空気を重ねるように“生きた”その芝居が、舞台上の緊張感を生み出していた。

静と動が織りなす構築美

本作を統べる作・作詞・演出の吉田武寛氏は、シリーズを通して一貫して「救われない世界」の中で「今この瞬間を生きる感情」を描いてきた。今作では“音・光・間”による構成美で、そのテーマを掘り下げている印象を抱いた。

特に暗転と照明の切り替えが巧みだ。舞台に一人の人物が佇むシーンなどでは、その演出により、人物自身の“魂の強さ”が浮き彫りになる。アンとアーデルハイトの再会シーンのシルエット演出、アーデルハイトの独白の瞬間では、照明の緩急が人物の輪郭を鮮明に浮かび上がらせていた。

音楽が語る、“戦争”と“自由”の対位法

本作のもう1つの軸が、音楽による演出構成である。本作では、音楽が単なる背景ではなく、物語そのものを駆動させる主題として機能している。まさに「女王旋律」の名にふさわしい。

冒頭の「戦争において、攻撃部隊の作戦はオーケストラに例えられる」という台詞。その言葉をなぞるように、テンポよく鳴らされる弦楽器の音と銃声で戦場を描く。その様子は、娯楽としての音楽と戦争の道具としての音楽が背中合わせとなる時代への皮肉であり、祈りでもあった。

脇を固めるキャストたちの存在感

アンとアーデルハイトを中心に、物語を支えるキャラクターたちの生き様も見逃せない。

アンを導く理性の象徴・リリィ。アーデルハイトの楽団を陰で支えるティアナ(演:林田真尋)。天真爛漫なお嬢様のようでいて、音楽への揺るぎない意思を宿すルイーサ(演:佐武宇綺)。そして「女王ステ」シリーズに欠かせないエリザベート(演:三田麻央)とアメリア(演:草場愛)。

ほかにも独創的な登場人物たちが、それぞれの「自由」を掲げて生き抜いている。その姿が舞台に多層的な彩りを与えていた。

終幕「私は――」と歌うアン、その選択の先に

物語の終盤。一人、舞台に立つアン。「私は――」と言葉を刻むように漏らし、高らかに歌う。何を決意し、何を捨て、何を掴もうとしたのか。彼女が選び取った“自由”の形を、我々が完全に理解することはきっとできない。その真意は彼女だけのものであろう。

それでも筆者は考えてしまう「結局、アンの思う“自由”とは何だったのか」と。アンの選択は、争いを続ける人間への絶望なのか。手を伸ばしても届かなかった命を悼む諦めなのか。いや、そこには「希望」と「力強さ」が確かにあったのではないか。

アンを演じる星守は、過去のインタビューにてこう語っている。『「ただ楽しくて殺している」のではなく、「自分の力を手に入れるためにその道を選ぶしかなかった」というイメージで演じていました』。

その言葉どおり、アンにはその道を選び、選んだ道を歩き続けていく覚悟と強さがある。そんな決意が息づく歌声だった。

この“セッション”が鳴り止むときに

「バディ」というには距離が近すぎる。

「同志」というには不思議なほど言葉が足りない。

「敵」というには、互いの魂を認めすぎている。

アンとアーデルハイト―二人の主人公のそんな形容しがたい関係性が、「女王旋律」という作品を、より一層趣深く、そして痛切な余韻を残すものへと昇華させている。

我々は舞台の終幕に至り、振り返ったときに思う。「この不思議なセッションは、意外と悪くなかったのでは?」と。

あなたにもぜひ、この“自由を巡る旋律”に耳を傾けてほしい。

「女王旋律」公演概要

【公演名】

舞台「女王旋律」

【作・作詞・演出】

吉田武寛

【音楽】

hoto-D

【Story】

旅を続ける中でドイツへと辿り着いたアンは、音楽家のアーデルハイトと出会い「音楽」と「自由」の魅力に惹かれる。

しかし、戦争の足音はすぐそこまで迫ってきていた。

時代が移り変わっていく中、ふたりは決して逃げられぬ戦火の渦へと巻き込まれてゆくー。

【出演】

星守紗凪

和久井優

大滝紗緒里

佐武宇綺

林田真尋

三田麻央

中村裕香里

千歳ゆう

四条月 (22/7)

隈本茉莉奈(虹のコンキスタドール)

草場愛

日和ゆず

黒崎澪

畑美紗起

小山百代

〈サーヴァント〉

石田みう

心愛

後藤楓

杉下希美

山口輝鈴

結城まお

【「女王ステ」公式HP】

https://queenstage-series.net

【公式X】

https://x.com/AKANOJOHOU?s=20

#女王ステ

#女王旋律

【お問い合わせ】

contact@illuminus-creative.net

(ILLUMINUS運営事務局)

【企画・製作】

ILLUMINUS