25.6.26第二章 「朗読」という表現を見つめ直す

小宮山薫:さっきの冒頭でも少し触れましたけど、演劇ではなく朗読という表現を、いま淡乃さんがメインで取り組まれている理由というか——“読む”という行為、“聴く”という行為について、淡乃さん自身の中にある解釈や考えって、どんなものがあるんでしょうか?

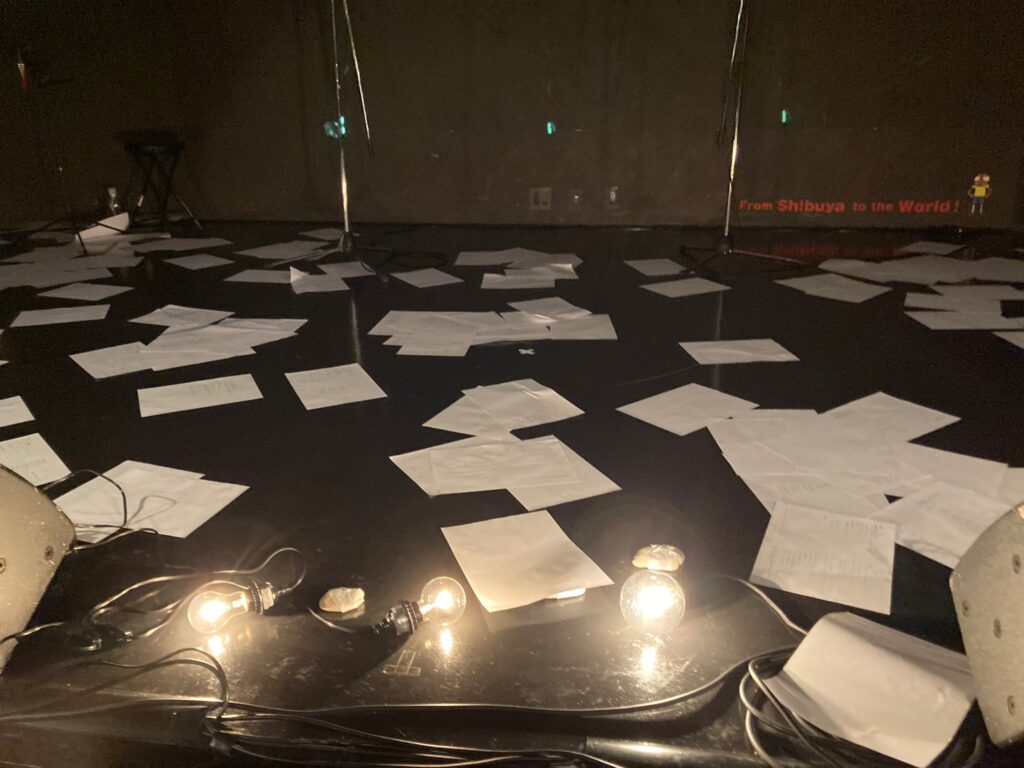

淡乃晶:朗読って今、スタイルが多様化していて。読みながら動き回っていくものだったりとか、映像を背景に読んだりとか。朗読と一言で言っても、人によってイメージするものが全然違う。でも、極限まで引き算していくと「言葉を読み、声を発し、それらを耳で聴く」というプリミティブな行為に行き着く。それが本質だと思ってるし、そこに興味がありますね。朗読劇ってたくさん行われていますけど、その表現のルーツや歴史的資料が共有されてない。それ故なのかわからないですが、視覚優位に捉えすぎて「声の表現」という本質的な魅力から遠ざかってしまうものが、もし朗読の一般的なイメージになってしまったら…というのはありますね。聴覚で楽しむ表現として、言葉を読むこと、声を聞くこと、言葉によって発せられる声が導き立ち上がる景色や情感。そういうことに向き合いたい。飾られすぎちゃって、その本質が見えづらくなってるのではないかという疑問は、一つ自分が朗読に向き合うきっかけとしてあると思います。

小宮山薫:花羽音のときも感じたんですけど、淡乃さんの書かれたテキストって、感情を直接的に規定しすぎないというか——読み手や聴き手がどう感じるかを、委ねているような印象があって。“制限しない言葉”って感じでした。読み手によって、いろんな解釈が広がっていくような。

淡乃晶:声に出して文字は読まれるので、テキストは存在しているんですけど、別にそれ自体を届けるわけじゃないというか。お客さんにはテキストは見えないので。言葉によって引き出された声について考えてます。だから、そうですね。執筆する時、お話を作るために作家が陥りがちな「文字」で見るということをできる限り意識的に外そうとはしてます。脚本家の思考だと、どうしても文字の並びとかリズムとかを結構文字で規定しちゃうんですけど、それ自体は聞けないから。最終的には歌詞みたいに書けることが自分としては理想ですね。お話としても一応追うことができるラインにはしたいですが。声をずっと聴いてられる状態、振り落とされるとかそういう尺度じゃなく、「聴ける」っていう状態がよいかな。その塩梅を目指すゆえにテキストは抽象化していることもあります。自分の作品はポエム的なフレーズから入ることがほとんどなんですけど、それもお話だけを追うチャンネルではなく、声やその状態、情感を聴けるようにチューニングしたいという狙いはありますね。

小宮山薫:さっき「引き算」っていう話が出ましたけど、演劇や映画は今すごく多彩な視覚表現がありますよね。だからこそ、“読む”とか“聴く”というすごく原始的な行為が、逆に新鮮に感じるというか。

淡乃晶:完璧なものは多分AIで作れる時代になってきてますよね。じゃあ人間って何ができるのかと考えると、ノイズっぽいことやできなさ、不完全さ、欠けている状態なのかなと。

小宮山薫:間違えたり、迷ったりすることも含めて、ですね。

淡乃晶:ある種不自由に見えることの中に、人間らしさや共感できる何かがあるんじゃないかとは思います。間違いや不完全さに価値を感じる時代に今きているというか。物語でも、起承転結きれいに整ったものは今後たくさんできると思うんですよ。でも全体の中からあえて1パーツだけ抜く、1点を全体として捉えて持ってくるチョイスは、まだできないんじゃないかなと思ったり。

小宮山薫:それはすごくわかりますね。AIは最短距離で正解を出せるけど、人間は失敗したり悩んだりしながら、紆余曲折の末にようやくたどり着く。それって、同じアウトプットでも過程がまったく違うし、そこにこそ“人間っぽさ”がある。

淡乃晶:AIやアルゴリズムの肌感を覚え始めている僕たちが、命があるなとか生きてるなということ自体に価値を感じる時代が多分もう始まってるし、だから装飾しないとか、同じ時間に同じ場所に集まるとか、原始的な行動に目を向けられることが価値のある体験なのではと。

小宮山薫:まさに、SKETCH(ILLUMINUS Official Fan Site)でやろうとしているテーマとも重なってきますね。僕たちは作品だけじゃなくて、その“外側”——たとえばその作品がどうして生まれたか、どんな想いで創られたか、といったプロセスにも価値を見出していて。そこに共感できるからこそ、お客さんもその作品を“好き”になってくれる。

淡乃晶:コメントしたり、SNSで共有したり、リアルタイムで関わっていく時代なので、完成した作品をただ見せるだけではないアプローチを考えないわけにはいかないかなと。

小宮山薫:それで言うと、「夜声」も、毎回違う場所で開催して、アクセスだって簡単じゃないかもしれない。でもそれも含めて、“体験”なんですよね。たとえば駅から20分歩くような場所だとしても、そこに向かうプロセス自体が、作品世界に入る前の“旅”として機能する。

淡乃晶: それをただの不便ではなくて、良いものとして自分たちがデザインをしていく前提で、一緒にこの企画に参加して楽しんでもらえたら嬉しいなと思いますね。

Next Page → 第三章(近日公開)

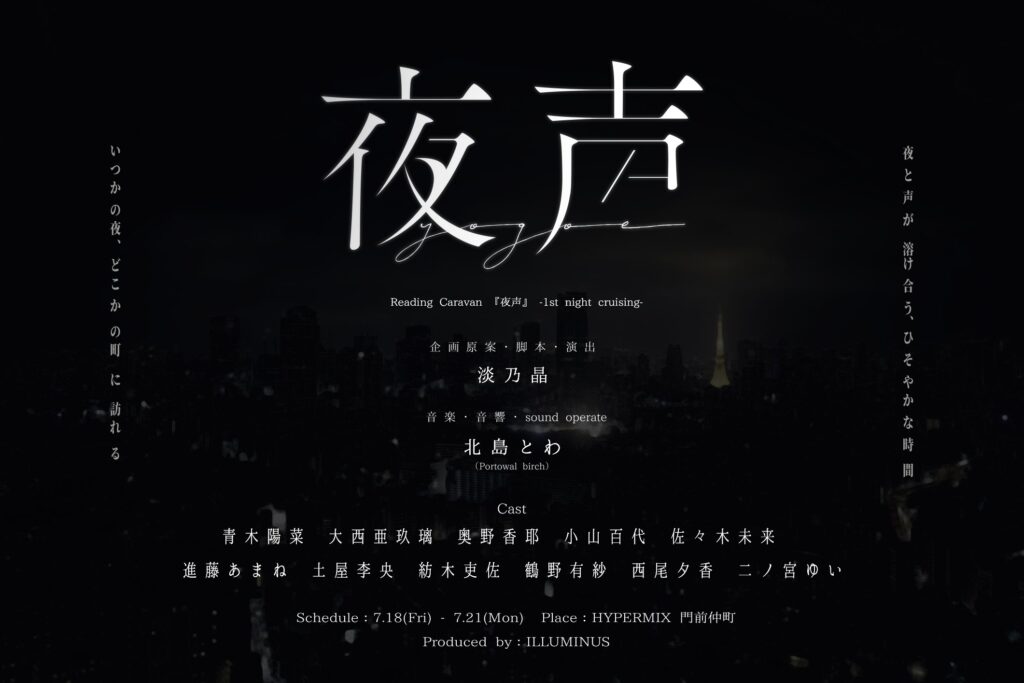

Reading Caravan『夜声』-1st night cruising-

企画原案・脚本・演出:淡乃晶

音楽・音響・sound operate:北島とわ(Portowal birch)

Schedule:7.18(Fri)-7.21(Mon)

Web:https://www.yogoe.site/

Place:HYPERMIX(ハイパーミックス)門前仲町

Produced by:ILLUMINUS